CABA

El maíz no se toca

Las lecciones de México sobre transgénicos y mucho más. La batalla por resistir al maíz transgénico es una reveladora manera de conocer qué pasa en un país atado a los tratados comerciales con Estados Unidos y a la violencia que eso genera en todo su territorio, cultura y vida. Por Soledad Barruti.

Las lecciones de México sobre transgénicos y mucho más. La batalla por resistir al maíz transgénico es una reveladora manera de conocer qué pasa en un país atado a los tratados comerciales con Estados Unidos y a la violencia que eso genera en todo su territorio, cultura y vida. ▶ SOLEDAD BARRUTI

Mientras que en Latinoamérica los cultivos de maíz transgénico no paran de crecer expandiendo sus fronteras sobre bosques, montes, comunidades, sobre otros alimentos posibles, haciendo difícil siquiera imaginar cómo podrían limitarse, en México se sostiene una batalla increíble porque así no sea. Que no ingresen y que los que ingresaron se vayan. Alianza en Defensa del Maíz se llama el grupo de 53 personas y 20 oenegés que desde 2013 lleva adelante un litigio contra Monsanto, Syngenta, Dow Chemical, Pioneer, Du Pont y el estado Nacional para obligarlos a cumplir el principio precautorio. Esto es: para que antes de seguir sembrando demuestren que los cultivos genéticamente modificados no afectarán a los tradicionales, ni a la dinámica de su campesinado, ni a su alimentación. Además piden que consulten a los involucrados –campesinos, indígenas, productores medianos y grandes- si saben de qué se trata lo que vendría y si están de acuerdo o no. Lo insólito es que hasta ahora resultó bastante bien: instancia tras instancia les vienen dando la razón y los cultivos están prácticamente suspendidos. Se trata de un triunfo que se sostiene por una convicción de miles de años que encuentra eco en todo México: si se pierde el maíz se pierde el mundo, y más que el mundo, el universo entero.

“Es imposible hablar del maíz como si fuera algo escindido de la realidad -dice Adelita San Vicente-. Estamos en un momento en que para algunos nada vale, ni la vida en sí ni lo que sostiene a la vida, como el alimento, nada. Y ante eso hay que defenderse”. Mujer de sonrisa fuerte, grueso pelo negro, mirada filosa, maestra rural con algo de agrónoma, custodia de semillas y madre de esta Alianza que no descansa, Adelita antes de hablar de maíz, habla con dolor de los cuerpos torturados y despachados como si fueran cosas casi a diario; del fotoperiodista Rubén Espinoza asesinado por sicarios junto con tres amigas en pleno DF, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que el monstruo deglutió; de la pobreza, de la riqueza, de la megaminería, de la impunidad con la que el mal se les viene encima. “La única esperanza está en la gente”, dice. Lo ha visto antes: el poder que tienen las personas cuando ya no aguantan. “Son muchos los que están en la calle. Porque lo que se juega es lo que somos, contra lo que nos quieren ser”.

Por qué México

México arde: en sus muertos, en sus desaparecidos, en sus montañas hechas pedazos, en sus humedales tapados por centros comerciales, en la comida que desaparece de sus tierras y en la gente que se desplaza del campo a las ciudades. Básicamente les ocurre lo que al resto de nosotros que agarramos el paraíso y lo pusimos en venta, bajándole el precio al suelo. Pero allá hay algo distinto: México insiste en volverse menos metafórico. Cada esquina es una representación cabal de esta tragedia en la que anda la Humanidad. No hay batalla que no sea de la vida contra la muerte y de la muerte contra la vida de un modo intensísimo y esperanzador.

¿Por qué México?

Bueno, somos el ombligo del mundo, dicen.

Ahí surgieron más de 300 pueblos indígenas que hoy conservan una descendencia de 15 millones, que no abandonan su posición de resistencia. Cómo habrían de hacerlo si fueron ellos los que descubrieron perfectas formas de leer el cielo y entender la tierra, con cientos de idiomas para contarla, con sistemas de cultivo perfectos, modernos todavía ahora. Entre calendarios, planetas y dioses que aún funcionan, ahí se domesticaron cien plantas que son hoy el sustento y la gloria culinaria de una gran parte del planeta.

Tal vez por eso, México.

Porque en ese proceso alquímico de la tierra, las semillas, la comida, surgió esa planta que cuenta la leyenda, hizo a los hombres y mujeres, y no al revés. Un alimento sagrado que conquistó al mundo cuando vinieron a conquistarlo y que hoy, que todo está tan roto, logró dar con su propia némesis maldita: un maíz amarillo fuego, siempre igual, transgénico, idéntico al atolladero del sistema que quiere tender una única monocultura a como dé lugar.

“Contra todo eso vamos, con el maíz bajo bandera”, dice Jesusa Rodríguez . Ella, famosa dramaturga, cantante, feminista, vegana, activista social, intérprete del mundo simbólico que se expresa con furia y de un modo cada vez más directo en ese país todos los días, se unió a la causa sin dudarlo, y desde esa trinchera habla del fin. “El fin de las relaciones humanas, de la comprensión, de la empatía. Eso es lo que está en juego. Qué mundo queremos: mira nomás”.

Inconciliables

Verlo es entenderlo todo.

La sala tiene el tamaño y la disposición de un modesto teatro: un escenario ovalado con un televisor a la izquierda y un escritorio a la derecha; allí se sienta un hombre bajito, moreno, de manos sudorosas y traje gris. Está abocado a la tarea de acomodar una a una, un pilón de hojas: es el secretario del juzgado. Frente a él unas treinta sillas casi todas vacías, menos las que ocupan los que esperan su copia para dar por terminada la sesión. A la derecha, cuatro hombres vestidos de trajes negros y camisas blancas, costosas telas frías; sombras que miran de reojo teléfonos celulares: son los abogados de las empresas demandadas. A la izquierda, dos sillas vacías después, siete mujeres con sus huipiles verdes, fucsias, amarillos, bordados de flores, de figuras geométricas, de personitas y animales: están Adelita y Jesusa, junto con otras de las demandantes de la Alianza del Maíz. Junto a ellas, René Sánchez, su abogado, de saco oscuro. Y detrás de ellos, dos hombres de vistosas corbatas, se echan una siesta sobre sus propias manos: son los abogados por el gobierno, uno de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y otro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sagarpa, parte demandada y garantes de un juicio justo.

Roncan.

Un rato antes el secretario del juzgado había intentado buscar un acuerdo porque para eso son las mediaciones y a fin de cuentas –no lo dije- para eso están acá: para ver si llegan a algo viéndose las caras.

El hombre bajito esbozó el caso, puso en duda el método de pruebas que habían llevado los demandantes y le dio la palabra a René Sánchez, a ver cómo se defendía. “Nosotros queremos que hagan consultas con nuestros especialistas y los posibles afectados”.

Los abogados de las empresas cuchichearon. Uno dijo: “Acá se debería llegar a un acuerdo, se decide aquí”.

“¿Cómo se va a decidir aquí ,si aquí no están todos? ¿Si ni nos queda claro cuál es el negocio que quieren emprender? ¡Si no lo quieren ni explicar!”, dijo Sánchez todo de golpe.

Ellos: “Lo que queremos hacer es lo que nos permite la ley”. Sánchez otra vez: “La ley no permite todo”.

Y así.

Hasta que el abogado de Syngenta dijo: “No va a haber acuerdo”.

Entonces el secretario preguntó: “¿Qué dicen Sagarpa y Semarnat?”.

“Lo mismo; que no”, respondieron los letrados oficiales antes de ponerse un rato a descansar.

El desesperante mundo presente, diría Víctor Toledo. La crisis civilizatoria desplegada: lo privado haciendole frente a lo público, queriéndolo todo para sí, y la comunidad resistiendo y “fermentando una transformación radical y profunda que permita vivir, convivir y producir”.

La sesión termina con un apretón de manos. Los cuatro abogados se van, las mujeres y René Sánchez esperan para sonreír: cada vez que no pierden ni retroceden es un día más. Así llegarían hasta este marzo donde lograron la famosa suspención definitiva de la siembra comercial.

Qué comes, qué adivinas

La historia de este conflicto es larga. Puede empezar hace 500 años. O hace 80. Pero empecemos mejor por 1996, cuando Monsanto aterrizó con sus transgénicos en México. Los primeros cultivos fueron de soja y canola genéticamente modificados para resistir al herbicida glifosato. El permiso otorgado por el gobierno local –basándose en estudios de la empresa con aprobaciones ganadas en Estados Unidos- incluyó enseguida el consumo humano y animal. Pero el maíz, que compone el 40 por ciento de las calorías y proteínas diarias de la dieta de ese país, era un tema más delicado: para las multinacionales un negoción, para los mexicanos un sacrilegio.

Y acá es importante hacer una diferenciación: de qué hablamos cuando hablamos de maíz.

La tecnología de transgénesis para el maíz -RR (resistente al glifosato) o BT (que produce una proteína tóxica para los lepidopteros), o la combinación de ambos- está aplicada sobre la variedad de la que se alimentan no directamente las personas sino la industria alimentaria. Con un alto contenido en azúcar, es el maíz que obligan a engullir a los animales encerrados en las granjas factorías para que engorden más rápido, y es también el que aparece bajo distintas reorganizaciones moleculares en los alimentos ultraprocesados.

El jarabe de alta fructosa, un azúcar que está presente en el 80 por ciento de los productos de caja, el glutamato monosódico, varias vitaminas con las que se fortifican los alimentos industriales, el colorante caramelo, por supuesto el aceite en el que se fríen las cosas que no se fríen en aceite de soja y lo que termina de rellenar productos como las patitas de pollo: todo es ese maíz. Que en México no se produce sino que se importa -con toda esa enorme ideología alimentaria de Coca Colas, Big Macs y tortillas industriales- de Estados Unidos.

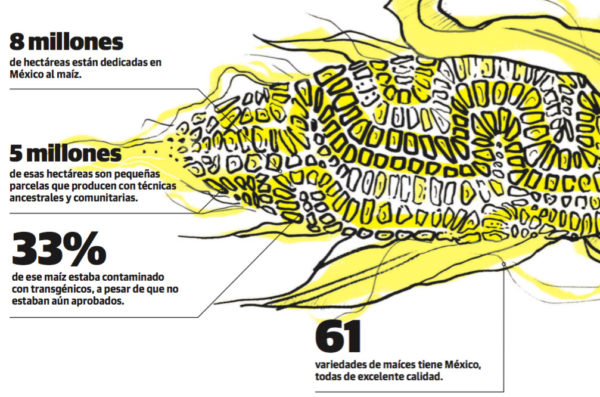

El maíz de consumo directo, el que hace esa fiesta que son las tortillas artesanales, los tacos, los tamales, los tlacoyos, es -son- 61 variedades de maíces locales que dan millones de variedades distintas. La mayoría son nativas aunque hay algunas híbridas, sobre todo el maíz blanco. Pero transgénicos, jamás.

En esa producción, la del delicioso maíz de consumo directo, México no sólo es autosustentable sino que es exportador: sus cultivos dan 22 millones de hectáreas; ellos comen 10 y el resto se va.

Entonces, no es que los mexicanos no estén hace años consumiendo maíz transgénico como comemos todos sin querer y sin saber, sino que casi no lo hacen cuando comen de verdad. Sus recetas, caseras, cocinadas por humanos, mexicanas, genuinas, son de maíz que es puro maíz, sin genes incertados a la fuerza.

Centro de origen

Hace 6 mil años no había maíz. Ni en México ni en ningún lugar del mundo. Lo que había, en lo que hoy es Puebla, era un zacante llamado Teocintle: una planta parecida a un pasto flaco y alto con un penacho en la punta. El resto es un misterio: hay rastros arqueológicos y pruebas de laboratorio, pero ninguna sirve para enteder cómo fue que se dio ese salto cuántico que es el choclo, el elote, el maíz. Las líneas de investigación van de la cruza que hicieron distintos grupos humanos, a una planta que por algún motivo evolucionó en esa dirección.

Dudas y más allá, relatos.

En las historias son los dioses los que alcanzan la primer semilla que constituirá a esos hombres y mujeres que no estarán hechos de barro ni costillas prestadas sino de sangre, carne y alma de puro maíz.

Biológicamente hablando, el maíz es un fenómeno rarísimo que parece una confirmación de los mitos y leyendas: si no hubiera agricultores liberando las semillas aprisionadas en la mazorza esta planta estaría condenada a la extinción. La fertilización también es una puerta de entrada a la relación intraespecie: los órganos masculinos que contienen el polen del maíz están en la parte superior, al aire libre, y tienen la difícil tarea de llegar a mazorca, atravesarla, acceder a la parte femenina. Interrumpir ese proceso, sacudir el polen de una planta a otra es fácil y permite crear nuevas cruzas de posibilidades infinitas. El agricultor puede seleccionar a su antojo los más bellos y deliciosos, los más tenaces y mejor adaptados. Y no sólo eso: cuando lo necesita puede ir hacia atrás para fortalecer adaptación.

Una de las prácticas agrícolas más interesantes que se han desarrollado –y que todavía se usan- es la de recruzar el maíz nativo con el teocintle, devolviéndole a la planta su recorrido genético de millones de años, donde ocurrió de todo: sequías, inundaciones, heladas. “La memoria genética de la diversidad que le permitió al maíz fortalecerse a lo largo de todos esos miles de años todavía está en el campo mexicano”, dice Antonio Turrent, un hombre amable, estudioso, cálido y a la vez combativo, siempre desde la información, desde el conocimiento.

Es ingeniero agrónomo de esa generación latina que floreció en los 60 y quien más ha estudiado el potencial productivo que tiene el maíz criollo en México. “La biodiversidad que hay en el campo mexicano es mayor que la que hay en los bancos de germoplasma de todo el mundo. De las variedades, cada año salen miles de millones de plantas diferentes entre sí que producen los agricultores. Es infinita la diversidad posible también: y cada variedad es una oportunidad de subsistencia ante el cambio climático, la inestabilidad, las tragedias esperables. Son plantas que saben superar muchas de esas contigencias, porque esos eventos que vendrán en el futuro, ya les tocaron. Le tocaron al maíz y al teocintle y a los ancestros del teocintle 20 millones de años atrás. Es la teoría darwiniana del éxito de la evolución la que tenemos representada en nuestro principal alimento: por eso es importante que permanezcan sin contaminación”.

El peligro más grande -no sólo para México, sino para todo el mundo que consume ese grano- es la contaminación de ese pasado: la desaparición de la memoria genética que encierra el secreto de la vida que lo trajo hasta acá y al que se podría recurrir cuando el presente aceche.

Para explicar todo eso, entre otras cosas, surgió uno de los grupos más activos que tiene la región: la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, una organización que Turrent presidió hasta hace muy poco. Es parte de la Alianza por el Maíz y está conformada por profesionales de distintas ciencias, que subrayan una y otra vez que el campo no es el ente inanimado que proyectan los biotecnólogos en su laboratorio.

El vínculo íntimo de los pueblos del maíz con sus plantas se basa en el entendimiento mutuo y, sobre todo, en la libertad.

Los campesinos, cuando cuentan con lugares, suelen ser territorios breves y más difíciles. De las 8 millones de hectáreas dedicadas al maíz en México, 3 millones son de excelente calidad; ahí es donde los maíces transgénicos intentan penetrar. El resto, 5 millones están distribuidas en pequeñas parcelas de calidad diversa. Y no se producen con la lógica de la propiedad privada. “¿Por qué? Porque con el maíz ocurre igualito que con nuestra especie, si se cruza entre familia se debilita -dice Turrent-. Y en 2 ó 5 hectáreas, que es lo que tiene un campesino promedio, eso sería inevitable. Una buena manera que encontraron de protegerse eso es intercambiar las semillas. Así ya nadie cuenta con una sola hectárea, sino con todo el territorio. La producción es colectiva. Es algo que está en el ADN de la planta y del productor. Por eso cuando un productor se va lejos de su tierra, siempre lleva su maíz. Y lo que va a regresar es algún maíz del lugar a dónde fue: quiere que se crucen como se han cruzado las tierras en su propia historia. Así se ha dispersado al maíz por toda Latinoamérica”.

Oda a la necedad

A fines del año 2000 un grupo de investigadores de la Universidad de Berkley denunció que en Oaxaca y Puebla el maíz nativo estaba contaminado con los transgénicos, que se suponía aguardaban el limbo de las moratorias su aprobación. Entonces se empezó un juicio –el primero- contra el gobierno mexicano. Se llevó adelante un informe participativo cuyos resultados nunca fueron develados. Se publicaron informes que mostraban que más del 33 por ciento del maíz estaba contaminado. Comenzaron también campañas, debates, viajes, encuentros, alianzas.

Fueron años.

Hasta que aparecería un grito que venía movilizando a todo el mundo tierra adentro: “El campo no aguanta más”.

El tratado de Libre Comercio firmado en los 90 había generado un ingreso masivo de productos de Estados Unidos: a nadie le convenía competir ni producir. La desocupación en el campo era brutal. También la inseguridad alimentaria.

El destino de México estaba dictado: producir autopartes y maquilas. También liberar la megaminería, las represas y el petróleo.

Sin que estuviera escrito en ningún papel de acceso público, en los hechos, ese abandono del campo, la producción de porquerías y la transformación del sistema alimentario, coincidió con todo lo malo: en las ciudades se dispararon cifras espeluznantes de diabetes, obesidad, malnutrición. Tierra adentro, el aumento del narcotráfico se abría paso generando violencia en las regiones más codiciadas. La gente empezó a huir a un Estados Unidos que se cerró rápido a un acuerdo migratorio. “Desde el inicio la idea detrás de estos tratados fue despojar los territorios”, dice Adelita San Vicente. “Que las tierras queden libres para que desde afuera se puedan explotar el agua, los bosques, los recursos minerales y los germoplasmas”. El movimiento de campesinos desde entonces es incesante. Las remesas se perpetuaron como el segundo ingreso del país. Y sin embargo, cada rincón de México pareciera estar repleto de gente en resistencia.

“Todo está dado hace años para que el campo se vacíe. Pero por suerte los campesinos son necios: se quieren quedar y ese año lo manifestaron en las calles, repitiendo una consigna clara: El campo no aguanta más”, dice Adelita.

Adelita San Vicente, fundadora de la Alianza en Defensa del Maíz. Acaba de obtener un fallo histórico que prohibe el maíz transgénico.

Biopiratas

Pero todo eso a Monsanto le importó nada. Y a los senadores menos. Y a los diputados menos que menos. A poco de la revuelta, en 2005, se apuraron a firmar una Ley de Bioseguridad que autorizaba los cultivos experimentales de maíz transgénico. Sin principio precautorio, sin consentimiento informado de las comunidades, sin aviso, sin responsabilidad o peor: con la responsabilidad arrojada contra la víctima contaminada, a la que la corporación podía reclamarle la propiedad intelectual de las semillas.

Para muchos, como Adelita, esa ley fue un grito de largada. Ella tampoco aguantaba más. Formó Semillas de Vida, y se acercó a otras organizaciones como Greenpeace (que tuvo un rol fundamental en defensa del maíz) y tendió lazos con los también flamantes Científicos Comprometidos. La propuesta era imponer límites en los lugares del país que eran centro de orígen.

Para esa nueva causa se apuró un mapa coordinado por biólogos y antropólogos. Es un mapa hermoso: como un cuadro repleto de puntos y puntitos de colores. Cada uno marca un maíz que no existe en otro lado. Todo México es centro de origen, no hay dudas de eso.

Sin embargo, se decretó que sobre el norte se podía avanzar y ahí se dieron los permisos pre comerciales. Porque el asunto se plantea así: se experimenta, va bien, se hace una prueba piloto, va bien, se empieza a vender.

Fue esa ganancia a medias lo que los decidió por la vía legal. Un camino que, en un país donde sólo el 8 por ciento de la población confía en la justicia, parecía una apuesta arriesgada. “Pero no había otra opción. -dice Adelita- Había que frenarlos”.

El largo camino de legislar contra el Estado y las empresas fue un vía crucis repleto de trampas y encerronas.

Se establecieron moratorias.

Se dejaron sin efecto por decreto presidencial.

Se reestablecieron.

Se volvieron a abrir.

Así el maíz transgénico avanzaba por las tierras más sangrientas de México; por la Sinaloa de los Zetas, el Tamaulipas del cártel del Golfo o el Chihuahua del de Juárez. De la mano de empresas que en esos territorios se mueven, curiosamente, con total seguridad.

El sabor del mal

El escenario era perverso: los transgénicos irían colándose de a poco de los bolsillos de los campesinos a sus propios cultivos. Las milpas donde crecen juntos las delicias de la región (calabaza, frijoles, chiles, quelites, y maíz) empezarían a dar de a poco organismos genéticamente modificados. Y, de ahí llegaría a la mesa de México entero, en los panes de elote, en los guisos. En esas 600 recetas que están tipificadas e hicieron la cocina que es patrimonio de la Humanidad.

Así las cosas, si faltaba alguien para dar pelea, eran los cocineros: comunicadores y garantes de un saber que en las ciudades se usa cada vez menos pero que nadie está dispuesto a olvidar.

En ese contexto Enrique Olvera no es uno más. Es el mejor de su país y lo sabe. Comer en su restaurante, Pujol, es participar de un majestuoso juego de cajitas chinas donde todo sabe al cielo y tiene un profundo sentido. Para su cocina no se compran productos, se hacen curadurías como si cada ingrediente fuera una obra de arte. Puede sonar snob –y sin dudas a varios dólares el cubierto no es de libre acceso- pero, si de imponer tendencias se trata, él está haciendo algo bueno ahí. Las tortillas en Pujol son dulces, carnosas, púrpuras. El mole –una especie de salsa espesa- tiene meses consiguiendo su sabor complejo, indefinible. El mezcal es una declaración de principios: esto es una bebida espirituosa… Y así podría seguir y seguir porque una cena tiene como 12 platos. “Salimos del sistema de mercados grandes, de esos productos de monocultivo que no respeta al productor ni al comensal ni a nadie. En el mercado ves lo que está pasando con la comida y es fatal. El pinche pollo está inflado como balón de fútbol, las manzanas vienen de Nueva Zelanda; hay una sola variedad de jitomate que no sabe a nada. No tienes opción, y lo peor es que todo puede ser peor”.

Eso mismo se dio cuenta cuando conoció a Adelita San Vicente para la producción de un libro que lo llevaría a las entrañas de su país. En la milpa se tituló el trabajo y le sirvió para entender cuestiones gastronómicas pero sobre todo de las ciencias sociales: “Producir aquí es una manera de entender al mundo, y la civilización. Es estar todos juntos, construir con poder colectivo”.

Padre de tres hijos chicos, Olvera empezó a girar por escuelas con ese mensaje. Y también, de algún modo promovió un grupo dentro de su propia tribu: El Colectivo de Cocineros Mexicanos. Un grupo que en 2015 publicó una valiente carta dirigida al presidente Peña Nieto en el que señalaban los peligros que venían junto con el maíz BT y Rr: pérdida de biodiversidad, la incertidumbre frente a esa tecnología, los peligros por el aumento de uso de agroquímicos –con la desgracia que azota la ruralidad argentina como ejemplo- y la pérrdida de soberanía alimentaria.

Entre los firmantes hay varios chefs famosos que de repente se mostraron dispuestos a usar sus minutos de cámara para decir lo que debería escuchar la gente que normalmente busca entender algo por la tele: que el maíz transgénico podía hacer de México un lugar peor.

¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se arriesgaron? “Mira, no creo que los cocineros seamos vengadores sociales, no es nuestro trabajo frenar a los transgénicos, ese es un trabajo en todo caso de los campesinos y los científicos. Por supuesto tengo mucho que decir al respecto como mexicano, y lo dije y lo firmé. Pero como cocinero mi responsabilidad es el comensal y el asunto ahí es muy claro. Olvídate de la letra chica: el maíz transgénico sabe a mierda”.

Transgénicos, no: el fallo. En marzo la justicia dispuso suspender de nitivamente la siembra comercial del maíz transgénico. Fue el triunfo de la Alianza por el Maíz contra Monsanto.

La vía legal

Entre 2010 y 2013 se gestó la Alianza y se terminó de armar la defensa por el maíz: campesinos, indígenas, apicultores de yucatán (que habían tenido su propio triunfo prohibiendo la siembra de soja transgénica en la península); también activistas, artistas, científicos y cocineros. Faltaba sólo uno y apareció en el momento indicado.

René Sánchez Galindo: el abogado. Un chico joven, entusiasta e inclaudicable. Su primer trabajo fueron tres años en el senado haciendo una ley espejo a la de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Es una ley que existe, que da derechos a indígenas y grupos ciudadanos; que nadie aplica, pero que él conoce y usa astutamente cada vez que puede. La primera vez fue en Tlaxcala: “Me invitaron a participar de un congreso para tratar una ley agrícola y eso hicimos, la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, así se llamó”. Fue en 2011. La ley reconocía a los campesinos e indígenas como dueños y custodios del germoplasma que dio origen al maíz y previó darles herramientas para protegerlo: bancos de semilla, un padrón de productores, catálogos y registros y la prohibición total de transgénicos cerca. “Tlaxcala significa lugar de la tortilla, mis abuelos son de ahí, de algún modo se los debía”. Su dedicación está repleta de motivaciones como esas: sus padres, sus abuelos, su hijo. “Yo quiero que mi hijo recién nacido coma como mexicano, nada de transgénicos. Él no es un experimento”.

Por suerte, dice, Adelita y el resto lo fueron a buscar: “Me reclutaron para llevar adelante los amparos, pero terminamos haciendo una demanda colectiva sin precedentes”. Eso es lo más original del proceso, y a la vez lo más arriesgado: enfrentados a 83 pedidos de experimentación por parte de las multinacionales, salieron a defender los territorios de un posible daño, representando a comunidades que no iban a participar del proceso, que en algunos casos ni iban a enterarse.

La demanda tenía que ser sólida, perfecta. Y así se hizo: sólo 22 páginas y siete estudios científicos locales para un único reclamo: que se cumpla el principio precautorio. La demanda acusa al gobierno y a las empresas de haber liberado transgénicos al ambiente, menoscabando el interés “de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad de los maíces nativos”.

Después de incontables idas y vueltas, en marzo de este año recibieron finalmente esa noticia que era tan esperada: el juez dispuso suspender definitivamente la siembra de maíz transgénico para comercializar en México. La siembra experimental, por su parte, quedó sujeta a una evaluación mensual de la que participan y opinan las partes afectadas.

O sea, todos.

Si bien las empresas de cara al público tomaron la sentencia positivamente (no había prohibición total), lo cierto es que la Alianza va ganado.

¿Por qué creés? “Mira, en la demanda no dijimos gran cosa. Son pocas páginas a las que ellos respondieron con 500 o 600, porque los que tienen que probar que no hacen daño son ellos. Pero no les sale. Y, ¿sabés por qué? Porque no lo creen. Porque todos compartimos un simple detallito: somo mexicanos, comemos y queremos la tortilla”.

También el juez.

“Todos. También los de Monsanto. Fíjate sus abogados: son mexicanos. Y los mexicanos comemos tacos. ¿Van a andar jugando con el sustento? El Maíz es México, fíjate lo profundo que cala eso”.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

PortadaHace 2 semanas

PortadaHace 2 semanasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

Escribe María GalindoHace 4 semanas

Escribe María GalindoHace 4 semanasInvasión a Venezuela: las mentiras detrás del botín

PortadaHace 10 horas

PortadaHace 10 horasAdiós, Capitán Beto