CABA

La pandemia y después: De distopías a utopías

Un joven mapuche, un obrero de una fábrica recuperada, la directora de una escuela de gestión social, una psicóloga gestáltica, dos pioneros de la agroecología, un científico comunitario, un sociólogo ex preso, una integrante de una asamblea antiminera y un colifato: un dream team para pensar el coronavirus sin moldes ni discursos. Lo que enseña la experiencia en los espacios donde se crean salidas y en los que la vida no se paraliza frente a la resignación, el miedo y otras enfermedades. Por Sergio Ciancaglini.

Esta es uno de los textos de la última edición de MU. Lo compartimos para que la cuarentena no signifique encerrar las ideas y para que puedan circular historias, experiencias y sueños. Lo podemos hacer gracias a lxs lectorxs y suscriptorxs, el gran secreto y la gran alianza para que la comunicación sea posible y que los virus no impidan que respiremos juntos. La suscripcion a MU puede hacerse aquí.

El coronavirus nos cambió para siempre las vidas. Y las muertes.

Mutó los días, las horas y las semanas. Las relaciones, los trabajos, las desocupaciones y todo lo que hacemos que no es trabajo. Cambiaron el ruido, el silencio, el sentido del tiempo. Las pesadillas y los sueños de cada noche. Y quizá los de cada vida.

Es una movilización de la quietud para aplanar las curvas. La imagen de lo invisible. Nuevas palabras susurradas bajo los barbijos mientras reaprendemos el estornudo y el saludo sin saber cuándo y a quién podremos volver a besar o a abrazar. Es una revulsión de preguntas: cómo vivimos, a qué le tenemos miedo, para qué cosas nos movemos, cómo es la sociedad, si cuidarse es sinónimo de lavarse las manos, el sentido de lo público, de lo privado, de lo estatal. La amenaza del desastre social.

Es el gobierno de las pantallas para romper el aislamiento, o para que nos enjaulen las neuronas mientras vemos todo junto a la confusa sensación de no ver nada. Es una doctrina de calles vacías, de distancia, la vida delivery apta para quienes pueden pagarla mientras crecen virus de control social, obediencia y silencio, que nadie sabe si se amesetarán o si dejarán a las comunidades en una excitada terapia intensiva.

Esta es una recorrida en cuarentena por geografías y experiencias muy distintas. Personas que no son panelistas mediáticos, ni de la farándula, ni se despertaron por el virus, sino que vienen enfrentando otras infecciones del presente. Reflejan no solo opiniones sino construcciones y proyectos, que permiten compartir algunas luces en medio del encierro, algunas aperturas en medio del silencio y algunas voces en medio de la oscuridad.

El origen y tres ideas

El doctor Damián Verzeñassi tiene una demora: está atendiendo a su hija Gala, que cumplió en cuarentena 8 meses de edad y sonríe ajena todavía a los misterios que ocurren más allá de su casa rosarina. Verzeñassi es médico, director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, inspirador de los Campamentos Sanitarios que relevaron la salud en 34 comunidades afectadas por el modelo transgénico. El panorama que algún día habrá que contarle a Gala: “Hace mucho se anuncia la aparición de nuevas pandemias. El Covid-19, como la gripe aviar y la porcina, son zoonosis, virus cuyas mutaciones tienen que ver con la destrucción de la biodiversidad y del hábitat en que tendrían que desarrollarse”.

El argumento no se escucha en las saturadas horas de coronatv y empalma con el de la doctora en Física y filósofa india Vandana Shiva: “Se están creando nuevas enfermedades porque un modelo de agricultura y alimentación globalizado, industrializado e ineficiente, está invadiendo el hábitat ecológico de otras especies y manipulando animales y plantas sin respetar su integridad y su salud. La ilusión de la tierra y sus seres como materia prima para ser explotada con fines de lucro está creando un mundo conectado a través de la enfermedad”.

Verzeñassi cumple la cuarentena, pero cree que el tema no es solo sanitario: “Me parece un error alimentar la lógica del panóptico social. De denuncia, aislamiento y distancia, más que de cuidado. Y creo que perdemos una posibilidad extraordinaria de transformar esta crisis en una reconstrucción de vínculos y solidaridad”. Si eso no se logra, además del virus, se contagian el miedo, la ansiedad y la psicosis, temas no invisibles pero sí invisibilizados.

Hay también brotes de indignación cuando aparecen patrones de country con empleadas domésticas en sus baúles, surfers descontrolados, empresarios adictos al yate. “Tenemos una sociedad construida a partir de la meritocracia, el culto al tener. Pero esos casos no pueden justificar un sistema que terminó señalando a los propios médicos en sus domicilios. ¿Cómo pretender que de pronto funcione una solidaridad práctica? Falta un salto cualitativo que cambie la lógica de competencia y salvación individual. Si gana el discurso de la seguridad, se podrá pensar que todo esto fue la mejor estrategia del capitalismo para seguir sobreviviendo. Sin libertad no tenemos la posibilidad de pensar un país, y sin país no podemos pensar la libertad. Entonces la enfermedad puede terminar siendo una herramienta geopolítica: no lo digo de modo conspiranoico, sino como análisis de una situación sanitaria que puede legitimar propuestas autoritarias”.

Un diagnóstico: “Si el cáncer producto de los agrotóxicos, los químicos de la minería a cielo abierto y el fracking, se contagiase como un virus, ya hubiésemos resuelto el tema del extractivismo hace tiempo. Veo gente que en la televisión dice que ‘hay que ponerse del lado de la vida’ al hablar del coronavirus. Es la misma lógica de las familias en los territorios, las asambleas y en los pueblos originarios. Ojalá esto ayude a entender lo que pasa con esas realidades. El mismo principio precautorio que usamos para cuidarnos del virus es el que corresponde aplicar frente al modelo extractivo y contaminante”.

Tres ideas para lo que Verzeñassi llama salto cualitativo: “Primero, discutir los modos de producción de alimentos saludables, que no son los transgénicos ni los que venden la industria alimentaria. El primer medicamento es una buena alimentación. Segundo, discutir nuestros modos de vivir en las sociedades urbanas. En el país más del 92% de la gente vive en ciudades. Creo que hay que pensar estrategias de recuperación del arraigo en territorios rurales, que además permitan tener mejores condiciones objetivas de existencia. Tercero: recomponer el sistema sanitario destruido. Tuvo que venir una pandemia para pensar un sistema único de salud que garantice que el 100% de la población pueda acceder a una medicina de calidad. Los países que respetan el derecho a la salud y la asistencia universal son los que tuvieron mejores respuestas en la crisis”. Temas, además de lo macro: “Ahora descubrimos que el sol es importante, pero hacemos desarrollos urbanísticos a contramano de cualquier regla sanitaria. Comprendimos el valor del agua hasta para lavarnos las manos, sin entender que millones de personas no tienen una canilla en su casa, y que además se entrega algo esencial como el agua a la minería, al fracking o a la agroindustria, sin ningún tipo de límite”.

¿De quién aprender? “Del propio coronavirus. No compitió con otros virus, sino que ‘entendió’ las condiciones que tenía alrededor, para transformarse y volverse resistente. En nuestro caso, como especie, eso significaría fortalecer los vínculos, lo solidario aunque sea a distancia, la capacidad de transformarnos y transformar para que no repetir errores. Si seguimos igual y creemos que esta va a ser la última pandemia sería otro error mortal”.

¿Qué hacemos con la vida?

«Me estoy acostumbrando tanto a la cuarentena que lo que me va a costar es salir” cuenta que le dicen en algunas sesiones. La psicóloga y terapeuta Susana García tiene cada vez más pacientes pero no recibe a ninguno: todo lo hace por videollamadas desde su celular (se le rompió la computadora) en una cotidiana escucha para comprender y aplanar la curva de la angustia.

“La vida nos lleva a un ritmo en el que perdemos contacto con nosotros mismos y la capacidad de intimar, de relacionarnos, se va dañando. Se confunde lo intenso con lo profundo: la profundidad requiere tiempo y en estas semanas mucha gente lo ha tenido. Eso puede mejorar relaciones o provocar ensimismamiento. Si el vínculo consigo mismo y con los demás está dañado, tanto la soledad como la convivencia pueden ser perturbadoras, y viene la fuga, por ejemplo, a través de las pantallas”. Otra fuga: “La excepción a todo es la mujer en situación de violencia, Ahí sí que salgo corriendo. Rompo la cuarentena, pero me voy”.

Hay quien tiene casa y agua y comida, otros no. “Es una violencia que hay que entender y registrar”. El contexto: “Es cada vez más clara la necesidad de otro rumbo. La duda es: ¿cómo se desarma un capitalismo, un estilo de vida que nos está llevando al desastre, como lo demuestra la pandemia? Hay mucha gente que quiere vivir de otro modo. Esto nos puso en contacto con temas que no podemos pensar siempre, porque viviríamos angustiados: el miedo a enfermar, a morir, a que le pase a nuestros seres queridos. Pero también podemos tomar conciencia de que estamos vivos ahora, y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta vida? ¿Mirar televisión o Internet hasta anestesiarnos?”.

Una posible clave: “Es una época donde es comprensible la depresión, la tristeza, la sensación de impotencia. Por eso las redes que se arman en estos momentos son vitales. Las movidas para que jóvenes en los barrios hagan las compras de los mayores, la idea de estar en cuerpo haciendo algo de provecho. Conectarse con los demás, verse, disfrutar que podemos estar juntos a la distancia”. Coherente con eso, Susana atiende a quienes pueden pagarle y a quienes no. O realiza sesiones “epistolares”, por mail. O le escribe a gente a la que hace tiempo no ve. “Se emocionan, lo toman como algo excepcional. No puede ser excepcional que nos acordemos de los demás”. Sugerencia pandémica: “De los presos recuerdo siempre la idea de moverse. Hasta en el encierro. La vida es movimiento. Nos tenemos que aferrar a la vida y evitar la rigidez del cuerpo, del pensamiento, del sentimiento”.

¿Dónde termina la casa?

«Aquí la gente está tan acostumbrada a vivir al límite, que con esto no hay un cambio como el del que perdió el trabajo: acá ya no había trabajo, ni ingresos fijos. Entonces hay otras estrategias para aguantar: las ollas populares y la vuelta a la familia. Esas son nuestras redes”, explica Waldemar Cubilla. Estuvo preso 10 años: “Sé qué es estar encerrado”. En la cárcel se movió: armó una biblioteca (“encontré libertad en los libros”), alfabetizó a sus compañeros, estudió Sociología y se recibió con el mejor promedio de la UNSAM con una tesis sobre los recicladores de basura. Una vez libre fundó la Biblioteca Popular La Carcova en San Martín.

“El tema es cómo se aplica la cuarentena en un barrio marginal. Aquí veo todo bastante calmo, hay conciencia del desastre que genera este virus. Pero, en los barrios, la casa no termina en la puerta, llega al pasillo, a la vereda. Y frente a eso aparece la policía con 40 ó 50 tipos armados, metiendo miedo al castigo. Es peor en La Cava (villa de San Isidro, no confundir con la CABA) donde hubo represiones impresionantes estos días. Pero aquí la gente no sale. Se juntan las ollas, familiares o populares, para comer juntos como forma de ahorro y de solidaridad. Y se frenó el cirujeo: si antes un carrito salía 50 cuadras ahora sale 10. Pararon los pibes chorros. Y el otro día leía que hay hasta una crisis narco por la pandemia. Entonces el barrio está como atrincherado, administrando críticamente lo que hay y lo que no. Pero nadie quiere morir”.

Waldemar oyó que hay una amenaza en los barrios por el virus. “Siempre el conurbano es una amenaza, aunque aquí el problema haya venido de los que viajaron al exterior, o como dicen: de los barrios chetos. Ahora se han dado cuenta de que acá hay hacinamiento. Antes eso no preocupaba, ahora sí, por el virus. Pero el problema no es el hacinamiento, sino la circulación. Entonces ves que todo depende de la perspectiva”.

Control social: “Después de la pandemia sabremos cuántos asesinatos y abusos hubo de parte de la policía. O entenderemos la relación entre lo narco y lo policial. Por eso tenemos que ir a un nuevo paradigma sobre seguridad, que tiene que ser más comunitaria. Acá nadie llama al 911. Si hay un conflicto siempre aparece la mediación de los propios vecinos. Es otro registro, que creo que hay que discutir” dice el vecino y sociólogo. “En general tengo la esperanza de que se puedan construir nuevas miradas, El virus muestra un poco eso: nadie se salva por patrimonio. El tema es cómo va a jugar un Estado presente, y no ausente. Lo mismo que con la salud pública. Creo que el gobierno está orientando bien el tema. Pero son discusiones que van a precisar nuevos acuerdos mundiales, y nuevos pisos de dignidad humana”. Waldemar cree que un aporte a la pospandemia sería estudiar a la pobreza no como un problema (según los que la estudian), sino por sus virtudes: “En los márgenes siempre hay un saber que no se sabe, y la necesidad de vivir”. Insumos de los que nadie habla que hacen que los barrios la vida resista: “Sentido común, saber de la experiencia, principios de justicia, solidaridad, humildad y amor”.

Otra civilización

«Nos preocupan ustedes allá en el feed lot porteño”, anuncia Remo Vénica (77) con una risotada paisana por videollamada desde la Granja Naturaleza Viva, en Guadalupe Norte, Santa Fe. “Nosotros estamos bárbaro”, dice, y a su lado su compañera de todas las vidas Irmina Kleiner (67) agrega: “Toquemos madera, Remo”. Se trata de dos jóvenes que hicieron una especie de cuarentena en la selva, huyendo durante cuatro años de la dictadura militar (por militar en las Ligas Agrarias y en la Juventud Peronista), lograron exiliarse, y a su regreso en los 80 pusieron en marcha esa Granja pionera en la producción agroecológica. Industrializa productos que vende a todo el país y así logra darles trabajo a 12 familias en 200 hectáreas.

“Lo que está sucediendo es algo que venimos planteando hace mucho: se necesita un cambio de civilización” propone Remo. “Si no cambiamos los sistemas sociales y de producción, vamos a colapsar como sociedad”. Irmina imagina ese cambio como un juego de opuestos: “Del individualismo a lo solidario, del hacinamiento urbano a la vida en la ruralidad, de la producción industrial de animales y de alimentos, a la agroecología. De la destrucción del planeta y del clima, a una armonía”. No se trata de buenas intenciones discursivas, sino de modelos como Naturaleza Viva, que demuestran posibilidades nuevas de pensamiento y de producción.

Remo, perplejo: “Los animales que se crían para consumo de los argentinos viven hacinados en medio de la bosta, alimentados con antibióticos, drogados, y la industria nos vende colorantes, saborizantes aromatizantes y todas las porquerías que se vienen denunciando a nivel mundial. Agregale los agrotóxicos y todas las formas de destrucción del ambiente. Tenemos que ser muy brutos y muy inútiles para no darnos cuenta de que tenemos que cambiar” dice, sospechando que uno de los monocultivos más peligrosos de la época es el de cerebros. “Pero así como tenemos que cambiar la cabeza, tenemos que recuperar el corazón”.

Irmina: “Todos hablan de cuidado pero no significa solamente meterse en las casas o lavarse las manos por la pandemia. Cuidado en serio sería modificar cosas esenciales: cómo y con qué alimentamos a la gente, cómo la respetamos, cómo nos relacionamos con la tierra. Si hablamos de vida digna, de bienestar, ¿en qué pensamos? ¿En un modelo estilo Estados Unidos o Europa? El planeta no soporta ese nivel de consumismo que se basa en la destrucción de recursos. Lo dicen a los gritos los científicos y todos lo vemos. Creo que una vuelta al campo, recuperar tierras, producciones y estilos de vida con lo que nos puede ofrecer hoy la tecnología, puede ser más que un cambio: una revolución cultural”.

Remo propone prohibir los agrotóxicos y que se gesten las condiciones para que millones de familias trabajen en el campo, “Aun sin tocar la propiedad de la tierra, con terrenos fiscales y con el Estado organizando la producción, se podría planificar la agroecología en todo el país con lo cual se transforma la matriz de hacinamiento en una matriz de producción sana. Puede pensarse en miles de cooperativas poniendo en marcha proyectos de este tipo, construyendo viviendas con materiales sustentables como las que tenemos aquí que además son mucho mejores y más baratas que las convencionales, y generaría un impulso industrial para equipar a estas nuevas producciones. Discutamos esto, o si no vamos a seguir teniendo ciudades con millones de personas al pedo, estresadas, enfermándose, sin producir algo realmente útil o necesario para la vida, en sociedades intoxicadas por el odio, la confrontación y la muerte: mirá las noticias a ver si tengo o no razón. Entonces hay otro futuro: recuperar la fraternidad y el sentido común”. Irmina aclara: “En cada acto o decisión tenemos que integrar todos los efectos que eso genera en el ambiente, en lo social, en lo económico, en lo individual. Esa integración es la que va a cuidar la casa común que es el planeta”.

Sobre Dios y los locos

Cristina Devita es una de las fundadoras de la escuela de gestión social Creciendo Juntos, de Moreno. Antes de que existiera el concepto “gestión social” Cristina, Juan Giménez y un puñado de corajudos fueron creando escuela a cargo de la comunidad educativa (familias, estudiantes y docentes), que sobrevivió a las crisis de más de tres décadas. “Estamos en contacto con las familias a través del WhatsApp. Hicimos un escrito colectivo, para compartir por Facebook, pero no para que quede en letra muerta sino como insumo para seguir trabajando en la escuela. En estos tiempos no se construye si hay silencio entre nosotros”.

Le gusta decir: “Todo se puede, menos rendirse”, y agrega: “El pico del coronavirus no llegó a Moreno. Pensamos en ofrecer la escuela como lugar para atender si el Hospital no da abasto”. Cree que la pandemia está produciendo brotes de solidaridad y empatía, pero no se confía: “En el 2001 también pasaba eso, pero al final nos quedamos pedaleando en el aire. Espero que no me quieran encerrar en el Moyano (psiquiátrico de mujeres) pero para mí el gobierno tendría que acelerar a fondo y tomar medidas incómodas para un puñado de personas que concentran la riqueza y la plata que se fuga. Este no es un problema de decir ‘si Dios quiere’, sino de gobiernos, de responsabilidad, y de cambiar para lograr cosas concretas”.

El colifato integrante de lavaca, 86 años, don Hugo López, observa la locura del mundo: “A los chicos habría que enseñarles cómo se desorganiza el planeta, cómo lo recalientan, cómo se ha destruido lo público que al final es lo que nos salva, y cómo salir de la miseria. Dirán que estoy loco por hablar así, pero prefiero que me digan loco y no idiota”. Un proyecto: “Tenemos que contar lo bueno, ser como la flor de Loto y la flor del Irupé, que pueden crecen en los pantanos más sucios, y sin embargo no se contaminan”.

La duración de la peste

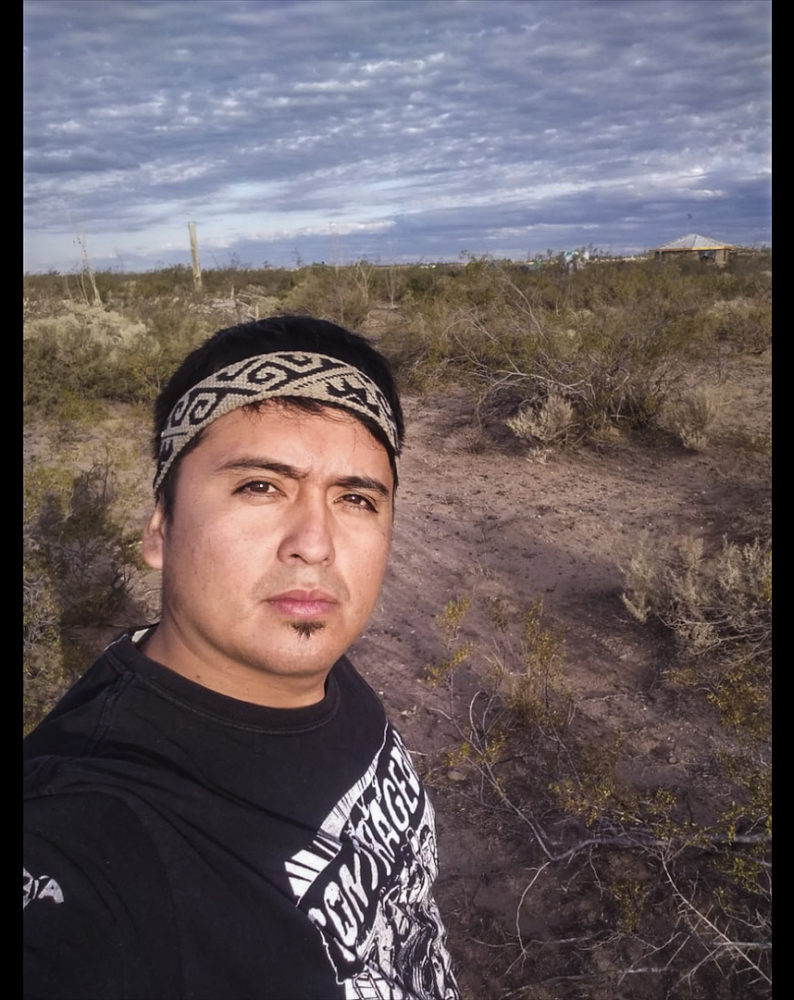

El mapuche Lefxaru Nahuel la pandemia lo encontró (y le frenó por ahora) la construcción de casas sustentables de la lof (comunidad) Newen Mapu de Neuquén, de la cual es werken o vocero. Además, canta y compone los temas del conjunto Puel Kona, telonero de los últimos recitales de Roger Waters en Argentina. Dice: “Los mapuche no somos el problema, somos parte de la solución”. Sobre el coronavirus cuenta que se metió en la provincia de modo menos dañino que el fracking, al que Lef define como una ruleta: “Se cayó el precio del petróleo y el fracking es muy caro por los químicos y tecnologías para perforar la tierra. Los mejores años de Vaca Muerta no trajeron riqueza sino más endeudamiento provincial y más desigualdad. Ahora las empresas están pidiendo salvataje y que el pueblo les pague la fiesta, con los políticos como voceros de ellas en lugar de representar a la gente”.

Lef, detecta una situación hipócrita: “Se tomaron esto en serio porque por primera vez un virus pone en riesgo la salud de gente con plata y poder. Pero flagelos como el hambre, la desocupación, nunca preocupan tanto. Es como cuando te dicen que uses poca agua para lavarte los dientes, pero les permiten a las petroleras contaminar 30 millones de litros en un pozo de fracking”.

Cree que el coronavirus expresa algo: “Todos los seres somos un solo organismo en el planeta. Estamos interconectados. Entender eso es lo que nos va a permitir pensar en otros modelos productivos”. ¿Habrá un cambio de pensamiento? “Tenemos esperanza: vimos cómo en Mendoza se frenó la minería, o en Chubut, o las nuevas generaciones que tienen presente la naturaleza como nunca antes. Mucha gente ahora parece darse cuenta: ojalá eso no dure solo lo que dure la peste”.

En Esquel, Chubut, Corina Milán, docente e integrante de la Asamblea No a la Mina refleja la paradoja: en una provincia casi sin infecciones, se vive uno de los mayores niveles de represión y abusos policiales del país. “Como venimos en conflicto desde el año pasado, aquí el coronavirus sirve para tapar todos los reclamos”. A las 19.30 las sirenas indican que queda prohibido salir a la calle, y las compras se pueden hacer según la terminación del DNI. El director de Seguridad de la policía Paulino Gómez reclamaba en un audio que se hizo viral “meter gente en cana”, mientras se siguen adeudando meses de salarios a los estatales. Las denuncias no llegan a los medios porteños donde, dice Corina, “vemos por televisión las cosas balconeras que hacen, que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Pese a todo en Esquel se ve mucho la ayuda. La gente colabora con el merendero, pone hasta lo que no tiene para las colectas, se arman redes para coser camisolines, de todo. Para mí el pueblo salva al pueblo. Ojalá en la provincia hubiera una clase política parecida a la gente de abajo”.

Revolver

Raúl Godoy avisa desde Neuquén que va a tardar un poco en estar disponible para la charla porque está preparando dulce de membrillo casero y no se puede dejar de revolver la olla. Revolver es un verbo apto para este obrero de 54 años, referente de la recuperación de cerámicos Zanon (FASINPAT, Fábrica Sin Patrón). Militante del PTS, dos veces ha sido diputado provincial por el FIT. Cobró solo el sueldo de un maestro, donó el resto a fondos de huelga y en ambas ocasiones volvió a trabajar a la fábrica, actualmente al atomizador de porcelanato. En una intento de desalojo de obreros, la policía local le propinó balazos por la espalda, que le reventaron un tobillo. El juicio se postergó por el coronavirus y Godoy está en su casa recuperando el arte de la olla. “Como nos pasa a todas las cooperativas, se vive casi del día a día, y estas semanas de cuarentena son críticas porque no se ha podido cobrar. Tenemos el plan de 10.000 pesos para monotributistas. Pero estamos sin producir y sin asistencia financiera provincial ni nacional. Hay una absoluta discriminación hasta ahora de las gestiones obreras”. Otra recuperada neuquina en plena hecatombe macrista fue la textil Traful Newen. “Son 25 mujeres. Este año se pusieron a hacer barbijos: ya los venden a clínicas privadas y el Estado les encargó 200.000. Lo primero hicieron es incorporar más compañeras, mientras las empresas grandes solo piensan en echar gente”.

Además del membrillo, Raúl ha estado revolviendo otras ideas “Este azote, como siempre, cae sobre los más vulnerables. Es consecuencia el avance del capitalismo reventando la naturaleza, que se le vuelve en contra. No me convencen las propagandas que dicen ‘estamos todos juntos’ porque después tenés a los Blaquier, los Rocca y demás especulando con la situación. Y para nosotros, la saturación policial en los barrios que para mí no es por la pandemia, sino pensando en un control social para el día después”. Considera que hay conflictos que se agudizarán: “Porque vale más el negocio que las vidas, y ves cómo pega la desigualdad. Se ha destruido la salud pública porque hasta desde el Estado decían que tener camas no es rentable. Apenas hubo un amague del ministro (González García anunció una posible intervención al sistema privado) se armó un lobby gigante para tirar todo atrás”.

Imágenes: “Algunos sacan lo peor, con la discriminación a los que trabajan en la salud o con las ideas de un estado policial. Y otros sacan lo mejor: la solidaridad, pensar humanamente, luchar para la dignidad. La cuarentena me hizo pensar en eso: tenemos que tomar la vida en nuestras manos”

La vida es un quilombo

«Aquí duplicamos las ollas populares. En el quilombo, hay que organizarse. No puedo creer lo que pasa con el coronavirus, pero por otro lado pienso que está bien que algo nos conmueva”, explica Lorena Pastoriza, una de las fundadoras del barrio 8 de Mayo en 1998 (menemismo explícito), construido sobre uno de los basurales a cielo abierto de José León Suárez por gente que ya no tenía otro lugar en el cual caer viva. No puede contabilizar Lorena qué número de crisis representa la pandemia, porque la crisis ha sido lo normal para ella y para esa comunidad. Pero su palabra recurrente no es crisis: “Esto es un quilombo, pero de aquí también salen cosas buenas. O sea: resultados”.

Sobre el quilombo actual: “Hay que impartir el cuidado y no el pánico. Y eso depende mucho de las organizaciones sociales en cada barrio. Acá sabemos quiénes viven hacinados, o cuántas compañeras están en situación de violencia doméstica, o qué pibes corren otros riesgos en su familia además del virus. Y tenés el dengue, que nadie menciona y acá es una muerte asegurada. Lo que decimos es: cuidémonos, tratá de no salir del barrio, pero no esa cosa de quedate en tu casa. No sabés hasta qué punto es peor. Todo es controversial, porque a la vez si entra el virus a la comunidad sería una locura, se van a triplicar los muertos. Vivimos en esa contradicción” dice, aclarando que en buena parte del barrio no hay agua: o sea que hasta para lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños hay buscar el agua fuera de casa.

“Es mejor que la gente pueda charlar con una vecina, contar lo que le pasa. La vida aquí no es solo tu casa y por eso armamos las ollas populares en el Centro Comunitario para bancar entre todos”, explica mandándome fotos de las mujeres del centro con sus barbijos entregando las viandas a las (también) mujeres que se acercan a buscarlas.

“La pandemia tendría que hacernos pensar qué mundo tenemos y cómo queremos vivir. Hacia adelante pienso que los hijos de puta van a ser más hijos de puta todavía, porque ya se están preparando para ver cómo usufructuar la enfermedad”, explica. “Era previsible que manipulando los ecosistemas, comiendo mierda y poniendo la cuestión económica delante de todo, nos diéramos una piña. Uno proyecta lo que desea, y yo pienso en un paradigma distinto, pero te confieso que no lo veo muy arraigado en nuestras vecinas y vecinos. Nos robaron todos los derechos, pero siempre tuvimos la esperanza de generar colectivamente un mundo mejor. Difícil, pero muy posible”. Lorena cree que una clave es la autonomía: “A nosotros nos parió el hambre, pero siempre quisimos ser independientes. Nos relacionamos con el Estado, pero queremos hacer lo nuestro sin depender de la teta de alguien, ni estar en la rosca. Si podemos fortalecer lo que hacemos con algo que nos dé el Estado, perfecto. Pero no esperamos que vengan a resolvernos algo. Hay que respetar tu instinto de supervivencia: si queremos algo lo hacemos, avanzamos, y después vemos”.

Para comprender: Lorena fue cartonera, hizo piquetes por un tarro de leche, fundó el barrio, el Centro Comunitario que hoy tiene además tres escuelas, un jardín maternal y múltiples actividades y trabajo social con 40 personas trabajando allí. Es de las creadoras de La Bella Flor, cooperativa de reciclado de basura con 116 trabajadores autogestivos que antes eran cirujas, y que ya logró replicar su trabajo en Macachín, La Pampa, remediando el problema del basural con trabajo para 17 familias de la localidad. El excedente económico de La Bella Flor se reinvierte en el trabajo social del Centro. Es mucho más lo que hacen en el barrio, pero además consiguieron empezar a producir agroecológicamente las verduras con las que abastecen las ollas populares y las viandas para las familias, trabajando en unas 8 hectáreas que consiguieron “de chiripa” en las que además crían cerdos. “En el campo y la chanchería está trabajando una familia desocupada, y se abrió al trabajo con 14 pibes que podrían estar presos pero cumplen probation. Fue un cambio total para ellos. Generás trabajo de verdad, alimento de verdad, sin pesticidas, podés cambiar el hábito de la gente, y enseguida ves que esto puede abastecer a toda la población. Alimentarte de lo que estás produciendo es un poder, y es maraviloso”.

Lorena entonces envía retratos, más que fotos: zapallos de todas las especies, cebollas de verdeo, puerro, morrones, espinaca, choclo… “No te quiero volver loco con tanto bolonqui”, agrega Lorena, que deja planteado a MU un proyecto pospandemia: volver al barrio y a su gente para recorrer, registrar y compartir algunas pistas sobre cómo es posible construir vida en medio de un universo sumergido en el quilombo.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 4 semanas

NotaHace 4 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

PortadaHace 3 días

PortadaHace 3 díasGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ExtractivismoHace 4 semanas

ExtractivismoHace 4 semanasProyecto Litio: un ojo de la cara (video)

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”