CABA

La ciudad tóxica

San Lorenzo soporta el puerto por el que se fuga más del 60% de la exportación de soja, minería y petróleo. Allí transitan los camiones y se erigen los silos, emblemas del modelo económico que siembra una incógnita macabra: ¿la vida o la desocupación? Los vecinos se organizan a partir de los problemas más graves: hay hasta una asamblea contra la leucemia. Acaban de conseguir, al menos, la promesa de que el gobierno “moniteree” a las empresas, una palabra que puso de moda Gualeguaychú y que por ahora nadie sabe qué significa. Para darse ánimo, bromean: “Promocionarán el toxiturismo”. Estos hechos parecerán

Estos hechos parecerán

a muchos naturales

y a otros, en cambio, inverosímiles.

Pero, después de todo, un cronista

no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: “Esto pasó”,

cuando sabe que pasó en efecto,

que interesó la vida de todo un pueblo

y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que se dice.

Albert Camus, La peste.

Adrián se acerca sonriendo desde su puesto de venta de choripán. El asfalto está regado de granos caídos de los cientos de camiones que andan por ahí. Hay olor a podrido. “Es la soja” dice señalando el suelo. Cada camión que pasa es un pequeño terremoto. Desde el conglomerado de decenas de fábricas con puerto propio llega un estruendo perpetuo, 24 horas. Hasta para negociar choripán hay que levantar la voz. El cielo es opaco de humo, de gases, de un polvo aceitoso. Impregna el auto por afuera, obvio, pero pese a las puertas y ventanillas cerradas también por dentro el tablero y el volante quedan rociados de eso que no se entiende qué es. Adrián se ríe de mi asombro: “Maestro, si quiere llevarse el cáncer acá se lo regalamos. En estado puro. Directo de fábrica. Se lo lleva puesto”.

Algunos nombres:

Cargill,

Vicentín,

Celulosa,

Petrobrás,

Molinos,

Bunge,

ACA,

Akzo Nobel,

Minera Alumbrera,

Aceitera General Deheza.

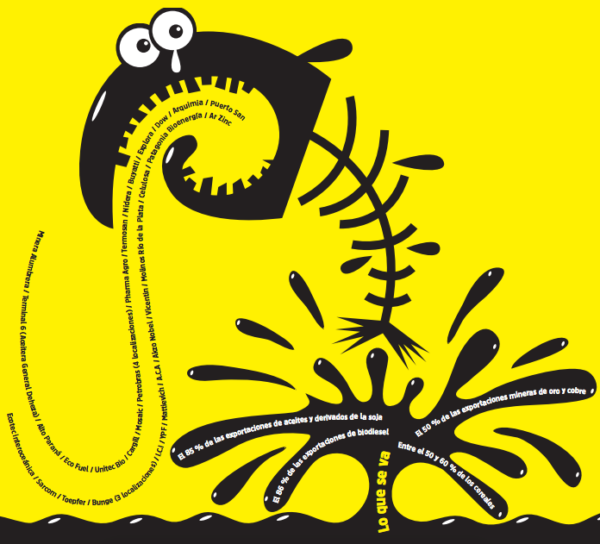

San Lorenzo como centro, y toda la zona sobre el Paraná que la rodea (15 kilómetros aguas arriba de Rosario) se ha convertido en la boca de salida de entre el 60 y el 70 por ciento de la producción sojera, minera, aceitera, y también lugar de tránsito ida-vuelta de naftas, biodiésel, químicos, residuos peligrosos (al menos de la parte declarada).

Daniel Romano, vendedor de calzado y asambleísta de San Lorenzo, propone un proyecto: “Tenemos que vender toda esta zona como la capital del Toxiturismo”. Empiezo a detectar que el humor de personas como Daniel y Adrián es un modo de levantar las defensas. Uno de los primeros circuitos toxiturísticos incluiría las montañas de azufre al aire libre de la empresa Akzo Nobel, que se ven desde la ruta, color verde flúo. El azufre vuela. En el aire se transforma en un tóxico. Está a una cuadra de un barrio y de una escuela pública. Ciertas leyendas populares sugieren que el azufre es el olor del infierno, pero aquí no se necesitan mitos episcopales.

Dormir con la puerta abierta

Daniel Romano no le pone llave a la puerta de su departamento. Lo bueno es que no se siente especialmente amenazado por la inseguridad que atemoriza a millones de personas en buena parte del país. Pero lo malo es que su decisión se debe a otro miedo: “En los últimos años empecé a tener asma, problemas respiratorios, se me cierra la garganta. Como vivo solo, me da miedo que no puedan abrir la puerta para atenderme, si me pasa algo”. No se trata de hipocondría, sino de prudencia. En los estantes de la cocina alternan yerba mate, pastillas para el asma, café, medicamento para las rinitis alérgicas (evitando las cortisonas), azúcar, té y gotas nasales.

Daniel tiene en la memoria la sucesión de acontecimientos que han convertido a San Lorenzo, según la Asamblea Permanente por la Vida, en la Capital de la Contaminación:

La instalación contra la voluntad vecinal de la cerealera ACA en el barrio Combate, en el predio donde ocurrió la batalla de San Lorenzo en 1813. Allí estalló un silo en 2002. Saldo: 2 muertos, 18 heridos, centenares de casas dañadas alrededor, y otra batalla que dura hasta hoy.

Niños nacidos con malformaciones neuronales que también motivaron movilizaciones y asambleas.

Las luchas contra los basurales públicos y los contaminantes a lo largo de los últimos diez años.

El conflicto por el permanente paso de camiones cerealeros y petroleros por la calle Mosconi que terminó en una represión y el procesamiento de los vecinos que reclamaban.

La reacción y el triunfo vecinal contra la ampliación de la planta de Molinos Río de la Plata.

La muerte de camioneros envenenados por la fumigación de cereales en sus vehículos.

Las flamantes asambleas organizadas contra la instalación de basurales de residuos peligrosos en Puerto General San Martín, y por los casos de adolescentes con leucemia en Fray Luis Beltrán.

Y todo eso en consonancia con el boom sojero y cerealero, aceitero, minero, portuario, petrolero y químico, en este territorio que es la gran boca nacional de drenaje de recursos y exportaciones, según los datos que acompañan esta nota, apenas una aproximación a lo que se sabe sobre negocios que son mucho mayores, incalculables, con cifras Toy Story: el infinito y más allá.

“Los puertos son privados, las empresas cargan y descargan lo que quieren, y lo que se conoce se basa en sus propias declaraciones” explica Daniel. Ejemplos: las sospechas sobre evasión de los exportadores de soja, o las impronunciables cifras de exportación minera.

En 2008 la Fiscalía General de Tucumán inició su investigación sobre Bajo Alumbrera (Catamarca), siguiendo la secuencia de denuncias de derrames y contaminaciones en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba tanto por el mineraloducto de 316 kilómetros (por el que fluye el concentrado como un barro hasta filtrarlo en Córdoba) como por el tren que llega a su puerto privado en San Lorenzo (900 metros de largo cada uno de los convoyes, que llegan a 23 mensuales). La sospecha: lo que ocurre en una zona aduanera liberada, donde el fiscal Antonio Gómez confirmó que lo esencial es invisible a los ojos y declaró: “Descubrimos que la Aduana de San Lorenzo no controla qué tipo de minerales salen del país ni la cantidad de cada uno”.

¿Y la clase política? Norma Tenaglia, del barrio Combate: “A veces uno piensa si no sería más práctico votar gerentes de las empresas, porque son ellos los que deciden todo”. El profesor Juan Carlos Pagani, de la delegación de la Defensoría del Pueblo provincial, matiza: “Fui secretario de un intendente, hace años, y vi cómo los empresarios le decían: contaminación o desocupación. Terminaron acordando hacer las chimeneas un poquito más altas”.

Van y vienen los barcos, los camiones, los trenes con concentrados mineros, los capitales, las ganancias, los cargamentos de cosas, los holdings, hasta los nombres de las empresas (ayer Molinos, hoy ACA; ayer Duperial, luego ICI, hoy Akzo Nobel; ayer Cerealera del Plata, hoy Bunge; ayer YPF, PASA o Refisan, hoy Petrobrás; ayer Sulfacid, hoy AR Zinc, entre otras). Bajo la lluvia de ese no sé qué de Molinos, las palabras no alcanzan. Aquí no hay un problema económico, ambiental, ecológico, político, laboral, sanitario, patrimonial, social, productivo, cultural, objetivo o subjetivo: cada palabra achica la cuestión. El problema es todo eso junto, y en movimiento. Como un concentrado barroso, sin filtrar. La modernidad tóxica.

Autoconvocados contra la leucemia

En una sala rectangular hay 20 personas sentadas en ronda, en sillas blancas de plástico, a las 19.30, pese a la ola de frío polar. Hablan. En los últimos años nacieron en todo el país asambleas por la vida, contra la contaminación, contra determinados emprendimientos: formas de juntarse para encarar y resolver problemas. Pero nunca vi una asamblea contra la leucemia.

Fray Luis Beltrán forma parte del conglomerado urbano de unos 70.000 habitantes, que incluye a San Lorenzo y a Puerto General San Martín. Primero fue Jorgelina Gamboni, 25 de diciembre de 2009, víctima de púrpura, una incontenible hemorragia interna. Tardó 21 días en morir. Yamila Espini murió tras 20 días de enfermedad, el 13 de febrero. Valentina Di Rico resistió 21 días, murió el 8 de junio. La palabra que usan todos es “fulminante”. Y quieren ser precisos: “La primera nena tuvo púrpura trombótica. En las otras, además del primer diagnóstico de púrpura, la leucemia fue del tipo mieloide, ataca la médula”.

Edades de Jorgelina, Yamila y Valentina: 17, 13 y 9 años.

En el velorio de Valentina, Liliana Canut, docente de Biología, descargó cuatro palabras: “Hay que hacer algo”. Empezaron a reunirse todos los miércoles, incluyendo a Diego, el papá de la chiquita.

¿Qué buscan? Liliana nombra otra enfermedad: “Que las cosas cambien, pero la gente está asustada, y entonces hay parálisis. Muchos vecinos dicen: ‘Tienen razón, es desesperante’, pero no hacen nada. ¿Sabés por qué? Porque estamos naturalizando el problema. Creemos que es normal vivir así”.

¿Cuáles son las formas normales de vivir y de morir? Un vecino: “La leucemia de los chicos es demasiado. Pero además hay cáncer, abortos espontáneos, chicos que nacen con malformaciones. Y todo el mundo tiene problemas respiratorios o alergias”. En la asamblea, 17 de 20 personas. Hubo además otros casos de cáncer: un chico de 23 años, y un hombre de 50 que murieron a la misma velocidad y con los mismos síntomas, pero no pueden dar los nombres: “Hay familias que no quieren hacer nada, porque trabajan o tienen relación con las empresas y sienten que pueden verse perjudicadas”.

¿En qué se perjudicarían? Un hombre canoso levanta la mano: “La presión de las empresas. Y perder el trabajo”. Liliana: “A otros se les mezcla eso con la vergüenza. Nadie va por la calle anunciando que tiene cáncer”. Daniel: “Aquí a comienzos de los 90 hubo una situación de desempleo masivo, cierre de muchas plantas o achicamientos enormes (Cerámicas San Lorenzo, Fabricaciones Militares). La gente quedó shockeada. En los últimos 10 ó 15 años, por miedo al desempleo, la gente acepta cualquier cosa de parte de las empresas que se instalaron”.

El movimiento económico que generan las 20 principales megaempresas es indirecto, ya que en sus plantas reúnen apenas entre 700 y 800 trabajadores en total. Las cifras no son transparentes, pero nadie en San Lorenzo adjudica a ACA, una de las mayores cerealeras, más de 30 trabajadores efectivos. No es clara tampoco la proporción de en blanco y en negro. “Pero el efectivo se queda quieto, para no perder lo que tiene. Y el que está en negro, lo mismo. Si participa en algo queda pedaleando en el aire”.

Salta Mariela: “Yo vivo en la calle Santa Fe. En la cuadra anterior a la mía, dos señoras murieron de cáncer de útero. El vecino de al lado de casa murió de cáncer de hígado. A una cuadra y media, un señor tuvo tumor cerebral. En este cordón industrial parece que morirse de cáncer es una moda. En realidad es algo explosivo”.

El padre de Valentina, la más chica de las fallecidas, es Diego. Tiene una empresa de construcción. Le pregunto qué sucede con las personas, con la sociedad, para que haya que esperar el desastre antes de actuar: “Creo que somos reactivos, reaccionamos ante lo que nos pasa. Por eso nos movilizamos ahora. No es que uno no piense en la salud del prójimo. Pero muchos no se sienten tocados. Y el que se siente tocado de pronto prefiere no hacer olas, por miedo, por lo que decíamos antes”.

Una joven tiene a su marido trabajando en una cerealera, otra es esposa de un empleado de una petrolera: “Yo tendría que estar dándole de comer a mi gente. Pero estoy aquí porque no podemos seguir así”. Un hombre está junto a una niña de 10 años, rulos y timidez: “Yo estoy aquí por ella. No puede seguir pasando”.

Se pusieron a investigar enfermedades. ¿Y los médicos? Cecilia Bianco, vecina e integrante de Taller Ecologista define: “No quieren aparecer”. Liliana: “Nadie certifica que lo que tenés es causado por el medio ambiente”. Daniel: “El problema es que el origen de las enfermedades puede estar en tantas cosas, que nadie sabe exactamente cuál o cuáles pueden ser. Los agroquímicos, los cereales, los contaminantes, los ácidos. Nadie sabe, por ejemplo, cuánto benceno se usa. Pero además hay una complicidad. Con la Asamblea Permanente por la Vida de San Lorenzo hicimos llegar notas a la Asociación Médica, y ni siquiera quisieron firmarnos el duplicado como recibido”.

Mencionan el caso de un alergista que apareció denunciando la muerte de una de sus pacientes: “Pero ahora dice que tuvo familia, y que no quiere más líos”.

Otro de los asambleístas, taxista, comenta: “El otro día escuché por radio que decían que nos educan para una estructura, y no podés salir de eso. Entonces más que educados, hemos sido domesticados. Vamos todos por una sola vereda. Yo creo que hay que abrir otras veredas”. Mariela: “Yo llegué hace cinco años, y siempre preguntaba: ¿qué tiran por las chimeneas, qué tiran al agua? Me contestaban: ‘¿qué preguntás, no sabés que Beltrán vive de Sulfacid? ¿Querés que cierre la fábrica?”. Otro asambleísta le dice a Mariela: “Pero es al revés. Sulfacid vive de Beltrán”.

Aclaración: Sulfacid ahora se llama AR Zinc.

Aclaración 2: el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (Sutraqyp), según denuncias públicas de su secretario, Daniel Santillán, registró al menos 55 muertes de trabajadores de la empresa, por cáncer.

Los autoconvocados saben que hay cantidad de sustancias que bajo ciertas circunstancias pueden ser letales. “El benceno es uno de los posibles causantes de lo que les pasó a las nenas. Pero todo lo tenemos agarrado de los pelos, porque nadie te informa ni sabe nada. Y uno se da cuenta de que ese desconocimiento es a propósito. No se investiga, para que no se sepa”. Una señora pide la palabra: “¿Por qué nos tenemos que movilizar? Porque los que tienen que decidir, los políticos y funcionarios, nunca hicieron nada”. Una joven, dos sillas más allá: “Uno nota una cosa muy maquiavélica”.

Fabián, museólogo: “Ver que hay gente con una apertura, y que busca ponerse a trabajar, me genera contención”. En las reuniones lograron sintetizar reclamos que en este extraño país parecen una utopía: “Que se desarrolle de manera urgente un relevamiento de todas las sustancias contaminantes acopiadas, producidas, en tránsito y/o emanadas por las empresas instaladas, con el correspondiente estudio de impacto ambiental acumulado”.

Diego, el padre de Valentina: “Es cierto que encontrarnos nos hace bien. Pero además, uno ve que poniendo ganas, podemos tener resultados. Obligar a que se produzcan respuestas”.

Que se vayan ellos

Mariela anuncia que tiene una decisión tomada junto a su marido: irse. “Se puede vivir en otros lugares, donde se valore la vida”. Liliana: “Yo no me voy. Nací acá. Mi familia, mi vida, mi barrio están acá. Yo lo que quiero es que cambien las cosas”. Alguien más atrás: “¿Por qué me tengo que ir yo? Que se vayan ellos”. Pese a su decisión Mariela está ahí, trabajando con el resto: “Yo también quiero que cambien las cosas. Pero si tuviera hijos, no dudaría, me iría”. Este tipo de dilemas parece permanente en estos barrios. Adrián, el vendedor de choripán frente a la cerealera Vicentín: “Yo sé que me expongo estando acá. Pero mi sobrino perdió una pierna en un accidente de tren, nos dieron el permiso para tener el puesto, ¿a dónde me voy a ir?” dice sonriendo. Gana unos 2.000 pesos por mes, trabajo de 12 horas, fines de semana incluidos.

Cruzando la ruta, frente a Molinos, hay una verdulería con cumbia. Andrea: “Yo era chiquita y venían los de Greenpeace a poner cosas en los techos para demostrar que había contaminación. Pero nunca se hizo nada. Todo este cordón industrial estuvo frenado mucho tiempo, en la época de Menem. Mucho desempleo. Cuando volvieron a abrirse fábricas nadie pensó en la contaminación. Todos pensaron en el trabajo. Mire: él por ejemplo”, dice señalando a un señor cincuentón, con mate y termo, que no quiere que su nombre aparezca (toda recorrida por estos barrios se topa con esa prevención).

¿Por qué prefiere no aparecer?

Éste es un lugar chico y los tipos tienen mucho poder. Yo trabajé ahí, antes Sulfacid y ahora AR Zinc. Todo es contaminación: zinc, plomo, lo que quieras.

El gremio detectó muchas muertes.

A mí se me murió mi papá de cáncer, trabajando ahí, y dos de sus compañeros. Te dan porquerías, una mascarita que no sirve. Si podía, me iba.

Pero se quedó.

(Acerca un mate) Es que no encontré otra cosa para hacer. Yo cobraba 5.000 pesos y me daban la obra social. Dije: me la banco, y Dios quiera que no me agarre. Mi hijo tuvo una quemadura enorme. Me cubrieron todo. Si no era por eso se moría.

Andrea lo mira de reojo: “Es lo que yo digo. Te morís, pero te morís contento”. El hombre: “Yo zafé. Por ahora. Por suerte me ofrecieron plata para irme. Yo venía tomando pastillas y remedios para todo, para la presión, para descansar, para los pulmones, para los nervios, para cualquier cosa. Así que me ofrecieron, y agarré. Están achicando personal”. Datos técnicos: “Quemábamos mucho los sábados y domingos, cuando la gente está en otra cosa. Ácidos, zinc, cosas que no saben dónde tirar. Usted mire las verjas, cualquier cosa metálica, todo está oxidado. Eso es lo que respiramos”.

Uno de los chicos que trabajan en la verdulería, Andrés, de 18 años, me mira con cierta complicidad: “Los adultos no entienden. Están acostumbrados. Piensan que el mundo no va a cambiar. Pero yo creo que sí. Obvio que puede cambiar. La gente se aguanta todo por la necesidad. Las fábricas no van a cambiar, porque así ganan plata. Y las autoridades tampoco van a cambiar, porque les entra la plata que les dan las empresas. La cuestión es juntarse para cambiar las cosas. Para mí la vida es más que la plata. Y si no pasa nada, me iré. Todo esto a mí no me da nada (señala el horizonte de metal, trueno y humo) salvo contaminarme la vida ”.

¿Quién gana?

San Lorenzo es una ciudad marcada por la historia de la única batalla que José de San Martín libró puertas adentro. El histórico convento, Cabral, Baigorria. El centro es cuidado, hay muchos edificios, zona comercial, rondan las 4×4. ¿Quién gana con este modelo de sociedad y de producción? Tal vez hay que pensar en nuevos modos de establishment. Daniel Romano tiene algunas hipótesis. “En San Lorenzo hubo siempre 3 edificios de departamentos. En los últimos 6 ó 7 años se hicieron 35 más. Hay gente que ganó con el negocio de la soja, e invierte”. Un camino inverso lo recorrieron empresarios de medios o de medianas empresas, que vendieron lo suyo a grandes holdings, y volcaron las ganancias a la soja (y Daniel como pidiendo disculpas dice: “no puedo dar nombres”). “El hombre más rico de la región es Hermes Juárez, que maneja la cooperativa de estibadores, que en realidad es una empresa, y todo el trabajo de los portuarios”. Juárez ha logrado contar con apoyos oficiales desde los tiempos de la dictadura, y más aun con el menemismo. Cuando se irrita puede convertir en un desierto a todo este gigante exportador. Teje alianzas con el jefe de la CGT, Hugo Moyano. A Juárez todos lo conocen como Vino Caliente. De chico vendía vino que servía en manguera, según la historia oficial. “Otro sector que a veces olvidamos – enumera Daniel– es el de los que fueron funcionarios de las empresas estatales como YPF. Todo el desguace del Estado se hizo con empleados y gerentes que la mataron desde adentro, enriqueciéndose a costa de mutilar la empresa y jugar con el proyecto privatizador”. Y otra clase emergente: “Los que pasaron por la política e incrementaron llamativamente su patrimonio”. De allí derivan inversiones a la soja principalmente, y a empresas de servicios para las megaempresas exportadoras. Daniel: “Y las empresas tienen a sus ejecutivos más vivos en Puerto Madero. Aquí dejan a los más duros, jefes de planta, los que pueden manejar obreros y conflictos con el barrio, pero que también se convierten en personajes poderosos”.

Polvos y estilistas

La sensación de desproporción es absoluta. Uno va por barrios de casas bajas, floridas, y de pronto se topa con rascacielos rellenos de soja y cereal. O con emporios humeantes. Un caso emblemático fue el barrio Combate, centro geográfico de la ciudad, donde en 2002 estalló un silo que mató a 2 personas por lo menos, y dañó casas cuatro cuadras a la redonda. Los vecinos se movilizaron, y fueron enjuiciados por la empresa.

Otra estrategia fue buscar referentes de la asamblea vecinal, para comprarles la casa. “Estás con la casa dañada que vale cero, en un barrio al que nadie quiere venir a vivir”. Frente a las denuncias por el uso de nitrato de amonio (utilizado en la voladura de la AMIA, por ejemplo) el Registro Nacional de Armas respondió que el problema más grave es el polvo de soja, maíz y trigo: “El polvillo que despiden durante su manipuleo es un ‘aire explosivo’ de altísima probabilidad de detonación”. ¿Hay solución? Norma: “La empresa puede irse, ya tienen un predio en Timbúes (20 kilómetros al norte), pero no lo hacen para achicar costos. ¿Tienen derecho a hacerlo a costa nuestra?”.

Este conflicto se enlazó con el de la calle Mosconi, que lleva hasta las plantas cerealeras, donde pasaban de 1.200 a 2.000 camiones diarios, las 24 horas. Los vecinos de Mosconi empezaron a cortar las calles. Fueron reprimidos por la policía, y también por grupos de otros barrios que –todo se sabe entre vecinos– cobraban 100 pesos por día. A Daniel le llegaron a abrir 12 causas y también le abrieron el cuero cabelludo de un golpe. A María, de calle Mosconi, 5 juicios, pero hoy cuenta: “Lo logramos. Ahora pasan 12 horas, y limpian las calles de cereal podrido y de veneno”.

El veneno lleva a otro conflicto. Este año murieron 4 camioneros por inhalar, mientras dormían en el vehículo, el gas fosfina que emana de las pastillas de fosfuro de aluminio. El veneno para matar abrojos en los cereales, mata camioneros. Cálculos oficiales indican que hay alrededor de 3 ó 4 muertos por campaña. El caso de Víctor Hugo Gaite, 49 años, colmó la paciencia en mayo de este año. Los camioneros terminaron quemando una pick up en Terminal 6, de Aceitera General Deheza. Conclusión: se volvió a prohibir que las acopiadoras obliguen a los camioneros a usar el veneno.

En Puerto General San Martín Hugo Basualdo, estilista de la zona, logró que su peluquería se convirtiese en un medio de comunicación y de acopio de información, tras comentar que su mujer, Irma, tenía cáncer de mamas. “Logramos censar que en cada manzana de este barrio hay entre 4 y 14 casos de cáncer en los últimos años. Pero ni el gobierno nacional, ni el provincial ni el municipal hacen nada”. Ahora se ha formado una nueva asamblea en el barrio contra la instalación de Termosan, una planta de relleno e incineración de residuos peligrosos. “Es la primera vez que se juntan más de 1.000 firmas” dice David Cicotti. “La gente está empezando a hartarse”.

En el caso de Molinos, construida en medio de un barrio de San Lorenzo, la asamblea barrial, más la convincente presencia de 200 vecinos en el Concejo Deliberante, lograron en 2009 que se prohibiera la ampliación de la planta. Lilian Uber, de la asamblea y el almacén de ramos generales Gran Chaco: “Queremos que dejen de enfermar y matar gente”. En San Lorenzo buscan romper el dilema de que sólo puede haber trabajo con contaminación y muerte. O éxodo. Cuando este artículo estaba por concluir, suena el teléfono. Liliana, de la Asamblea convocada por las muertes de las chicas relata: “Vinieron de los ministerios provinciales de Justicia y de Salud. Dicen que van a obligar a que cada empresa declare qué está haciendo, con qué sustancia trabaja, y que van a hacer cumplir todas las normas de seguridad. Además dicen que van a hacer un monitoreo. Parecemos Gualeguaychú. Querían que nos volvamos a reunir dentro de 15 días. Les dijimos: ¿Cuánta gente se puede enfermar en 15 días? Pero teníamos razón. Si no nos movíamos, nadie hacía nada. Ahora por lo menos se abre una puerta”. Daniel aporta una idea: “Esperemos que esto no sea una trampa para ganar tiempo, y volver a lo de siempre”. Es una nueva historia, que habrá que ver quién la escribe.

Derechos Humanos

A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?

Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).

Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.

Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.

Por Sergio Ciancaglini

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa

ComunicaciónHace 3 semanas

ComunicaciónHace 3 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

NotaHace 2 semanas

NotaHace 2 semanasMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

ActualidadHace 4 semanas

ActualidadHace 4 semanasPetróleo y geopolítica: carta de María Galindo a Corina Machado