Nota

Byung-Chul Han sobre coronavirus, la emergencia viral y el Estado policial digital: por qué la revolución será humana

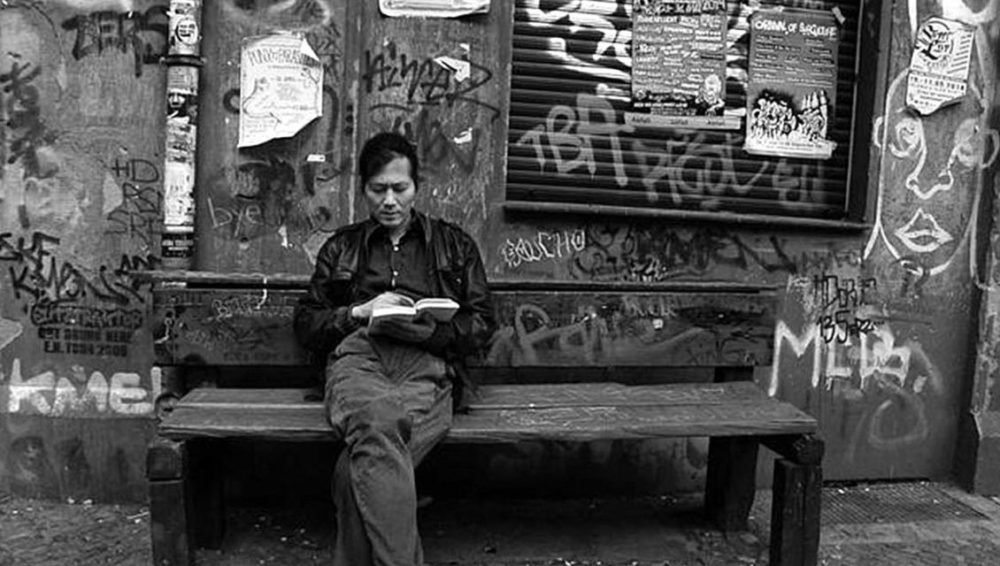

El filósofo surcoreano -autor de La sociedad del cansancio o Psicopolítica, entre otras obras- piensa en este artículo publicado en el diario El País, de España, las implicancias de la pandemia a nivel global. Cómo los países asiáticos están gestionando la crisis de una forma más eficiente que Occidente. El rol de las fronteras en tiempos de big data. El pánico financiero. El peligro del régimen digital. Del aislamiento y la individualización a cómo repensar un sentimiento colectivo.

Por Byung-Chul Han, para El PAÍS.

El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registran 108 casos y en Hong Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un período de tiempo mucho más breve hay ya 15.320 casos confirmados, y en España 19.980 (datos del 20 de marzo). También Corea del Sur ha superado ya la peor fase, lo mismo que Japón. Incluso China, el país de origen de la pandemia, la tiene ya bastante controlada. Pero ni en Taiwán ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países, porque ahí se sienten más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado. Ya apenas se pueden conseguir billetes de vuelo para China o Corea.

Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la Eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros: un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente adonde nadie quiere venir. Como mucho, sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia.

Las ventajas de Asia

En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o en Japón la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas.

La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar datos. Entre tanto China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por Internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos obtiene un visado de viaje o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término “esfera privada”.

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos.

Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China.

Ni en China ni en otros Estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el big data. La digitalización directamente los embriaga. Eso obedece también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia.

Al parecer el big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe por tanto dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, adónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las personas.

En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macrodatos averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También por cuanto respecta a la pandemia el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras sigue aferrada a viejos modelos de soberanía.

No solo en China, sino también en otros países asiáticos la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la epidemia. En Taiwán el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas. Ya en una fase muy temprana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado un infectado recibe a través de la “Corona-app”una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están registrados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. En todos los edificios de Corea hay instaladas cámaras de vigilancia en cada piso, en cada oficina o en cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de vídeo. Con los datos del teléfono móvil y del material filmado por vídeo se puede crear el perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen amoríos secretos. En las oficinas del ministerio de salud coreano hay unas personas llamadas “tracker” que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por vídeo para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos.

Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias especiales capaces de filtrar el aire de virus. No son las habituales mascarillas quirúrgicas, sino unas mascarillas protectoras especiales con filtros, que también llevan los médicos que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era el suministro de mascarillas para la población. Delante de las farmacias se formaban colas enormes. Los políticos eran valorados en función de la rapidez con la que las suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa nuevas máquinas para su fabricación. De momento parece que el suministro funciona bien. Hay incluso una aplicación que informa de en qué farmacia cercana se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras, de las que se ha suministrado en Asia a toda la población, han contribuido de forma decisiva a contener la epidemia.

Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. Por el contrario, en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras? Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia, porque cuando se humedecen pierden su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una “mascarilla para el coronavirus” hecha de nano-filtros que incluso se puede lavar. Se dice que puede proteger a las personas del virus durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos. En Europa, por el contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron ha mandado confiscar mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario. Pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro con la indicación de que bastarían para proteger del coronavirus, lo cual es una mentira. Europa está fracasando. ¿De qué sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las horas punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? Hasta en los supermercados resulta casi imposible. En una situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. Está surgiendo una sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las llevaran los infectados, porque entonces no lanzarían los virus afuera.

En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, pero son asiáticos. Mis paisanos residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. Tras esto hay una diferencia cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales. Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran.

En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los Estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición de salir de casa lógicamente no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro en las horas punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras o productos medicinales y farmacéuticos.

A pesar de todo el riesgo, que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia de coronavirus es desproporcionado. Ni siquiera la “gripe española”, que fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? La “gripe española” se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo. Pero hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta.

En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La guerra fría terminó hace mucho. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente diez años sostuve en mi ensayo La sociedad del cansanciola tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la guerra fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas, que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra sí mismo.

Umbrales inmunológicos y cierre de fronteras.

Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social, e incluso global, al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad, y ahora el virus se percibe como un terror permanente.

Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del “me gusta”, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake newsy los deepfakessurge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción. La

realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad.

La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es inherente a ellos. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que esta sea muy vulnerable. A pesar de la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba aguardando al estallido. Probablemente el virus no sea más que la pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizá el virus solo sea el preludio de un crash mucho mayor.

Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Žižek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente el Estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron conmociones. Es lo que sucedió en Corea o en Grecia. Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo.

El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.

Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Autor, entre otras obras, de ‘La sociedad del cansancio’, publicó hace un año ‘Loa a la tierra’, en la editorial Herder.

Nota

Mariano Magnifico: Actor, bailarín y examinador del lenguaje

Utiliza las redes para difundir ideas sobre cómo hablamos para hacer pensar y reír, pero también para «tejer comunidad» a través de discursos. ¿Educador o performer? Las malas palabras, el shock, la literatura y su marca «Hablen bien, forros»: vida y obra de este joven multidiplomado que estudió Letras y hace temporada en Mar del Plata.

Por Carlos Ulanovsky

Actor, músico (completó la tecnicatura en canto en el conservatorio Manuel de Falla), figura del teatro musical, Mariano Magnifico (sin tilde) es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Sociología de la cultura por la Universidad de San Martín y está a una materia de recibirse de filósofo.

Nunca se rindió porque, una vez, medio en broma, bastante en serio -y también siguiendo una inequívoca tradición familiar: padres y hermanos docentes – el bailarín (discípulo de Elizabeth de Chapeaurouge) sacó a bailar a la forma de hablar de los argentinos.

El performer se convirtió en comunicador, el dramaturgo y productor devino en un original examinador (algunos ya le endilgaron el hoy inevitable título de influencer) de la lengua”.

En Instagram y TikTok más de 700 mil seguidores consultan sus instrucciones. Pero, avisa, también está identificable en todas las redes con su nombre y apellido: Mariano Magnifico, sin tilde.

Foto: @brunogreppi

Mal hablados

Una vez, explicando las diferencias entre sino y si no, se desayunó con la sorpresa de que su explicación se había vuelto masiva, o como ahora debe decirse, se viralizó. A salvo del virus, la fuerte repercusión lo enfocó en la nueva tarea.

No solo lo ponían de la nuca el uso inadecuado de ciertos términos (“Si tendría” o “Si podría”, ilustra) sino que, en alguna ocasión, explicando con glamour y documentación que “había un hacia con h y con c y un Asia que es escribe con mayúsculas, que lleva s y es el nombre de un continente”, cayó en la cuenta que entre el lenguaje cotidiano y él había algo personalísimo.

La coloquial frase de presentación – “Hablen bien, forros”- se convirtió en el 2022, post pandemia, en el libro La divina lengua (editado por Galerna); luego en un unipersonal que sigue representando; y más adelante en un canal de YouTube por suscripción, por el momento gratuito.

No admite que esta nueva actividad que desarrolla con esmero y conocimiento sea su lado B. “Soy todo Lado A e intento compartir con el público lo que tengo”, dice quién sigue en plena actividad artística. En años recientes integró los elencos de La selección musical y Benito de la Boca; de Teresita, una vida de mierda y de Kinky Boots; de Al bárbaro le doy paz, tributo a canciones de María Elena Walsh y de Pretty Woman en donde personifica a un celebrado recepcionista de hotel.

Es posible imaginar que todo pudo haberse iniciado por ser el portador de ese pedazo de apellido, original de la región de Molise, en el centro sur de Italia. Con seguridad apellidarse de ese modo no le ahorró explicaciones, o la necesidad ajena de acercarse con chistes como ‘¿Cuándo vas a Mc Donald’s comés la Mcnífica?’.

Lo magnífico de su Magnifico es que no lleva acento y proviene del verbo magnificar que, de acuerdo a un diccionario confiable, significa “engrandecer, alabar, ensalzar”. Una vez más aclara: “Mi apellido no lleva tilde, según la teoría, porque la tilde no existe en italiano. Pero yo creo más bien que es por la poca ortografía que tenían los trabajadores que anotaban a los inmigrantes”. Se ataja y afirma: “No me considero un educador. Ni a mí mismo me educo. Me cuesta decir que soy especialista en algo. Mi vida fue siempre una chicha y limonada a la vez. A partir de La divina lengua los senderos bifurcados se unificaron en una sola locura”.

Rechaza la presión de los saberes consagrados: “En lugar de erudito, soy eructito”. Relativiza: “Vivimos en una sociedad del shock y el lenguaje es representativo de ese modo de vida”. Lo cierto es que ahora no solo gasta zapatos sobre escenarios cantando, bailando y haciendo morisquetas, sino que sube a ellos para ofrecer charlas, talleres y presentaciones personales.

A la manera de los renacentistas del siglo 16 interesados en distintas disciplinas, Mariano es un representa siglo 21 de esa corriente. En el invierno de 2024 estrenó en el San Martín la obra Instrucciones para un mundo posible, una dramaturgia inspirada en la literatura de Julio Cortázar. Actualmente sigue trazando líneas de investigación para la cátedra de Literatura Francesa cuyo titular es Walter Romero y para el Instituto Artes del espectáculo que lidera Jorge Dubatti. Como si fuera poco sumó experiencias como coach vocal, co condujo programas de radio y escribió ensayos que publicaron distintas revistas culturales.

Malas palabras

Allí se lo ve en pantalla actuando animados y coloridos cortos a los que, con mucha solvencia, guiona, filma, edita e interpreta. A la manera de un locutor de informativo, con una botella como micrófono relata. Un ejemplo: “Terrible accidente en la autopista. Hubieron cinco damnificados. El verbo haber es un verbo impersonal, que quiere decir que solo se conjuga en su tercera persona del singular…De paso cañazo se escribe así (sobreimprime la palabra “haber”). Una de las formas del pretérito es el famoso “hubo”, que tantos problemas nos trae. Entonces, decimos “hubo un accidente” o “hubo muchos accidentes” …Pero qué, entonces ¿el hubieron no existe? Claro que existe: se usa estrictamente cuando viene acompañado de un participio”.

Del mismo modo, en otros recortes se mete a explicar las diferencias del verbo poner o los usos correctos de los sustantivos patronímicos.

En un recordado congreso internacional, Roberto Fontanarrosa reivindicó a la palabra “pelotudo”, como una de sus “malas palabras” preferidas “por su imbatible sonoridad”. En sus videos Magnifico no las evita. Ya el “Hablen bien, forros” es un slogan duro pero difícil de reemplazar “o cuando se interroga ¿por qué hablamos tan para el ortográfico?”.

También cuando canta La milonga de las porongas (en co autoría con Ernesto Biasotti) o al informar que “todas las palabras que terminan en culo llevan tilde”.

Cuenta que algunos docentes le dicen que sus videos son excelentes, pero como tienen malas palabras no los pueden compartir con los alumnos. Opina: “Yo los escucho y les digo, no te preocupes, los chicos también las dicen. Y ustedes, los maestros, también”. Sigue: “A mí me gusta Forro. La F, la O, la doble R, toda esa composición la vuelve genial. En el libro le dedico una sección a las malas palabras. Las reivindico. Son geniales, territoriales, nuestras. La mejor traducción de la emoción en palabras”.

N del R: No solo es una cuestión de infancias. Tenemos un presidente de la nación que con demasiada frecuencia apela a las llamadas malas palabras para retar a quiénes no pensamos como él. Y ni hablar de algunos encumbrados funcionarios que llegaron alto a pesar de su muy reducida dotación de palabras.

Foto: @brunogreppi

Tejer comunidad

Magnifico seguirá actuando. Lo espera una temporada en Mar del Plata, que alternará con su propio unipersonal y el cuidado de su trío vocal, las marplatenses de Vox Popurri.

En otros tiempos, para ganarse la vida, ofició de estatua viviente, cantó cumbia, se metió dentro de un disfraz de conejo de pascua para una promoción y cantó a la gorra recorriendo algunas ciudades de Italia (“Fue un enorme entrenamiento. Creo que jamás habría podido hacer mi unipersonal si no hubiese sido por esa experiencia”). Pero no solo eso: ahora es, también, como su abuelo Sebastián, natural de Tortorici, Sicilia, ciudadano italiano. “Uno tiene una lucha personal para que las personas puedan usar la lengua en función de la comprensión comunitaria, de la escucha, de la opinión. Luchas que tienen muchas e injustas resistencias en estos tiempos”, se plantea quién se propone seguir aclarando aquellos eternos dilemas de gramática, sintaxis y ortografía.

¿Militancia? ¿Intencionada didáctica para intervenir en la batalla cultural? Explica: “Me interesa el lenguaje en general y la construcción de los discursos éticos. La gente está perdiendo la capacidad de desengranar esa trama. ¿Sabías que texto viene de trama, que significa tejido? El propósito es ayudar y hacerlo con humor. Una especie de gesto hacia la comunidad que se sigue haciendo preguntas como ‘¿esto va con v o con b?’ “.

Nota

Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González

Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.

En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.

Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.

Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.

Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)

Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.

La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.

La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.

Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.

La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.

“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.

Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».

Foto: Gentileza Pablo Lecaros.

“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.

Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.

El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.

De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.

Nota

Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo

El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.

El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.

El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.

La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.

El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.

Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.

ActualidadHace 3 semanas

ActualidadHace 3 semanasInvasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

PortadaHace 1 semana

PortadaHace 1 semanaGesta por el agua: Mendoza se moviliza a Uspallata contra la avanzada megaminera

ActualidadHace 2 semanas

ActualidadHace 2 semanasIncendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

Escribe María GalindoHace 3 semanas

Escribe María GalindoHace 3 semanasInvasión a Venezuela: las mentiras detrás del botín

Derechos HumanosHace 3 semanas

Derechos HumanosHace 3 semanasGenio y figura: Juan Gabriel González, el fusilado de Lugano