CABA

Feliz cumple, Lohana: clase magistral e inédita sobre prostitución, autogestión e identidad

A cuatro años de la muerte de Lohana Berkins, una de las activistas travestis más lúcidas del mundo, compartimos esta clase magistral e inédita en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social de lavaca. Hoy la reflotamos en el aniversario de su cumpleaños Cómo romper etiquetas y los relatos idílicos de la prostitución. Por qué la sociedad argentina es prostibularia. La construcción de una voz colectiva travesti. Del debate sobre la explotación sexual y la identidad a la experiencia de la cooperativa textil Nadia Echazú.

Sergio Ciancaglini: ¿Por qué no usás la palabra “trata”?

Lohana: Generalmente, ahora hay -más allá de una información-, grandes agencias financiadoras o grandes organismos internacionales, que son los que van fijando las agendas y los lenguajes. Como no les fue bien con el tema de la gripe A se pasan para otro lado. Hay grandes intereses y muy reales, económicos, corporativos, capitalistas muy claros en juego cuando hablás de prostitución y también cómo lo hablás. Acá, de un fuerte debate que se estaba instalando sobre la explotación sexual. Y en eso yo no tengo una moral victoriana: quien la quiera ejercer que la ejerza. Simplemente nuestro acento está en que no sea legalizada como un trabajo.Y acá hay que tener en cuenta cuales son las posturas de la prostitución: el abolicionismo, el prohibicionismo, y el reglamentarismo. Cada palabra lo dice.

Argentina es abolicionista, entonces no la puede reglamentar. Ya es un error conceptual que nos imponen.

-¿Por qué?

Lohana: Porque nos dicen: “Legalicemos la prostitución”. Perdón: ¿por qué vamos a legalizar lo que no está prohibido ni penado? Esa es una cuestión.

Otra cuestión es ese debate, que cuando empezó a hacerse más fuerte y empezó a crecer, y a señalar al Estado como gran controlador de la explotación sexual, justo ahí, se pasó directamente a la trata. La trata, en general, refiere primero que nada a la trata de blancas, como si las mujeres asiáticas, africanas, no fueran trata. Discutimos tanto eso, que después se llegó a un consenso de poner “personas en situación de prostitución” o “personas con fines de trata”, o explotación.

Seguimos discutiendo, entonces.

Acá, dentro de la trata, podemos hacer dos diferencias…, yo no me puedo ir mañana a Chile llevando a una persona para ser explotada sexualmente y que nadie en la frontera me diga nada. Acá hay complicidades concretas y preguntas concretas que los Estados deben responder: cómo salen las personas, cómo se cruzan las fronteras, cómo la justicia mira para otro lado. En el tema de la trata hay varios tratados internacionales: está el Protocolo de Palermo, el de Belem do Pará, que específicamente hablan de este tema. Siempre ligado a la sujeta mujer. Después está la historia de la CEDAW. El tema de la trata, todos y todas coincidimos en que repudiamos el tema de la trata, en teoría. Pero generalmente en la práctica …, ahí vuelve a mezclarse la identidad de género y la orientación sexual. Vuelve a mezclarse todo. Y para mí lo peligroso de estos grandes cocteles que hacen es que la que la sujeta social medular del debate -que somos las personas en situación de prostitución-desaparecemos. Otra vez. Otros hablan por nosotras, otros y otras hacen campaña. Expertos y expertas internacionales, porque nunca vamos a ser llamadas nosotras…

¿Y en qué se basan para hablar por nosotras y de nosotras? En errores. ¿Cuáles son los errores que yo les veo? Generan un discurso muy fantasioso de esta situación. Muy fantasioso. También las mujeres que defienden la prostitución como un trabajo hacen un relato ficcional, un relato idílico de la prostitución. “Yo estaba parada en la esquina, vino un italiano y me dio 300 euros”. Eso pasa una sola vez en la vida. Eso de Mujer Bonita. Ojo: no vi Mujer Bonita nunca. Pero vi como todas caen en ese discurso. Y quiénes están en el tema de la trata llevan y traen ese discurso a las transnacionales. No estoy negando que exista la trata. Siempre discutimos con las compañeras que estuvimos en situación de prostitución y les digo: yo nunca la vi en esos términos. Lo que sí vi, sobre todo en Europa porque se ve claramente, que vos vas, estás en París en el bosque de Boulogne, o en Italia en cualquier plaza, divina, te parás en un arbolito, y viene un señor y te dice “¿vos qué hacés? ¿Robás, vendés droga, trabajás de derecha? Y no importa lo que respondas, siempre te contesta lo mismo: “Para pararte acá, 20.000 euros”. Ahíla coima te la cobran las mafias, porque la policía no ejecuta. Es el tipo ese de la mafia el que le paga a la policía. Pero acá las grandes mafias es la propia policía. La policía acá no terceriza. Allá terceriza. Le dice a la mafia: “Vos me controlás zona de drogas…” Es más, están divididas así: las argentinas, las peruanas, las asiáticas, las drogonas, las no drogonas, las ladronas. Está todo bien organizado. Tenés que ir y elegir cuál es tu rubro, pagar y listo. Elegís y le pagás a este señor. Después, cuando te atrasás o no pagás, entendés que eso tan fácil es re complejo: un atraso y te dicen “no, que yo te alquilo el departamento”; otro y te atropella un auto. Esas son claramente las cuestiones de la trata.

Pero acá nosotras insistimos más en que hay que retomar el debate sobre la prostitución tal como lo veníamos dando antes de que lleguen todas estas campañas. Debatir lo primero, ¿qué es lo que alimenta la explotación sexual?. Hay que centrarse en esas cuestiones, generar políticas públicas. Hay que dar claros mensajes para desalentar el consumo de la prostitución. Porque, ¿qué hace un señor que va y tiene determinadas prácticas con nosotras y no con su novia, amiga, amante o esposa? Porque ahí generalmente se instala en un mito: “Mi esposa es la santa y acá está la puta donde yo me revuelco”. ¿Por qué esas mismas prácticas no las tiene con su novia? Porque nunca vi que ninguna naciera con el kama sutra en la mano. Jamás. En todo caso las prácticas las fuimos desarrollando porque ellos dicen “yo quiero que me rasques la cabeza, las orejas…”. No es que decimos “a ver, a este le aplico la pose 23, hoy te doy la 20…”. No. Y ahí empieza un discurso bien terrible sobre la prostitución: la cuestión de la santa señora y la puta.

Empieza a jugar la cuestión de la doble moral. Porque esta sociedad, estoy segura, es prostibularia. Si no, no existiría Tinelli acá.

Preguntémonos por qué Tinelli le corta la pollerita a las chicas y no se las cortaría a sus hijas. Porque yo el aborto lo defiendo, y mi sobrina, o Pepo me dice: mi novia quedó embarazada y quiere hacer un aborto. La llevo yo, le pago el aborto. No digo “ah, no, qué pecado: llamen a monseñor”. Debatamos entonces estas cuestiones, las diferencia entre la teoría y la práctica, la ideología y la acción. Yo lo defiendo teóricamente, pero en mi práctica no. Cuando Carla Conte le dijo a Tinelli “No me cortés la pollera, ¿por qué no se la cortás a tu hija?”, al otro día la echó. Carla Conte, una conductora, una modelo. Debatamos eso.

Pero no: quieren que nos concentremos en esos relatos fantasiosos. para mi criterio, a mi entender –todavía no lo tengo resuelto-, la prostitución marca una sexualidad paralela. En esa cuestión que muchas empezamos a plantear: cómo esa sexualidad sexualidad paralela se legitima las cloacas donde circula la prostitución. O con las travas. Yo siempre le decía a un tipo: “En vez de llevarme a un hotel, ¿por qué no me llevás a tomar un café?”. “Ah, no, ¿cómo voy a salir con una trava al bar?”. ¿Por qué ciertos cuerpos cobran valor en un determinado sector y en otros no? Como decía Perlongher: “No quiero que me admiren, sino que me cojan”.

Esta cuestión también hay que debatir cuando hablamos de prostitución.

Hay como muchas aristas para empezar a pensar sobre la prostitución. Insisto que no tengo una moral victoriana, y que la que lo quiera hacer, que lo quiera hacer. Ahora sí, hay que despojar toda la parafernalia que se mueve a través del cuento de la trata y que no se mueve cuando hablás de explotación. Porque Magnetto no debe vivir tan miserablemente como vivimos nosotras. Sus chicos deben ir a los mejores colegios. Hay toda una situación de explotación, que hay que ser claro y decir…

Ahora, por ejemplo, por primera vez una jefa de Estado puso en la mesa nuestra identidad, que es como decir: esto existe, no miremos para otro lado, empecémoslo a discutir.

Ahora, depende de la habilidad de todas y todos que estemos actuando en esto para que esa oportunidad se convierta en algo más que un tema que pasa por la agenda. Nosotras lo primero que vamos a pedir son políticas públicas. Porque si no avanzamos en inclusión, si no avanzamos en hablar de esto libremente en la mesa familiar o en la televisión sin que la sexualidad sea degradada, o sea tratada de manera ridiculizante. Todos los conductores, aun los más modernos, como Andy Kutnezoff, dicen: “ay, bueno, fulano se la come”. Si fulano se la come o no se la come no me importa, a mí no me describe ni me cambia el mundo esa situación. No me interesa fulano. Pero si me interesa…, eso es lo que tenemos que pensar: qué decimos ahí, en esos puntos suspensivos…

Hay como muchas, muchas cosas para debatir.

Participante de la Cátedra: sobre el tema de la prohibición del rubro 59, hablamos el otro día con una chica de AMMAR, Jorgelina Sosa. Lo que ella decía es que todo lo que se prohíbe pasa a una suerte de clandestinidad y al final termina desfavoreciendo a las mujeres que “trabajan”.

L: Eso también es fantasioso. Primero: el 70% de la prostitución, por no decir el 80, -pero bue… vamos a darle un poco más de changüí-, es callejera. Segundo: las que están en los departamentos no son dueñas de los departamentos. Y mucho menos, ponen ellas el aviso. En la Avenida de Mayo, desde acá hasta la plaza, hay un montón de departamentos con chicas. Es decir, es una cadena de departamentos que alquila un solo señor. Ese señor es comisario y se apellida Fernández. Ese señor le dice a cada chica que ocupa cada departamento que tiene que pagar el aviso, el jaboncito, la toallita para limpiar. Pero lo interesante es que lo dice el decreto –yo lo leí y estaba cuando la Presidenta lo anunció-, y quedó claro: no atacar a las compañeras en situación de prostitución. No es un ataque.

-(Pregunta inaudible, sobre la prostitución en otros países)

L: Es peor. El 80% -acá le vamos a dar diez de changüí-, de las prostitutas que están en Europa y en Estados Unidos, no son ni europeas ni norteamericanas. Son latinas, de Europa del Este, africanas y asiáticas. Las asiáticas son menos, porque en Asia está directamente instalado el tema del turismo sexual, a través de agencias. Yo he ido con un amigo, haciéndose pasar que éramos un matrimonio, y en las promos hasta te sugieren hasta el precio de cada servicio sexual: públicamente lo hacen.

La mayoría de la prostitución del Norte parte de Latinoamérica y se va a Estados Unidos o a Europa. Y dentro de esos lugares la cuestión es peor. Porque una de las cosas centrales que tenemos que debatir y que no hay que despreciar es que el término “trabajadora sexual” lo acuño la iglesia católica. No fueron ellas mismas, no fue un acto emancipatorio, no fue que un día dijimos “ahora nos llamamos así”. Fue la iglesia, ¿Y cuándo lo hizo? Cuando comenzó la pandemia del sida, y no casualmente se estaban discutiendo los grandísimos fondos de asistencia. Y se empezó a preguntar“¿A éste por qué le damos? ¿Y a éste por qué?”. Entonces la iglesia dijo: “No les demos ni a travestis ni a prostitutas” –no lo habrá dicho en esos términos, pero es así-. Entonces en ese momento los compañeros y compañeras gay que estaban en esas negociaciones inventaron una terminología para las travestis que era HCH: hombres que tienen sexo con hombres. Lo cual originalmente, ellos estaban incluidos ahí, pero después se corrieron a la categoría gay.

Y en cuanto a las prostitutas, en ese momento y en ese mundo había dos voces, Winnie y Charlotte, dos norteamericanas, que eran pareja, pero luego se pelearon las tortas y a partir de ahí se dieron públicamente con todo, en una competencia atroz. Una es la que habló de explotación sexual y entonces, la otra sacó el término de “trabajadora sexual”. Fue la iglesia la que lo abonó, dándole aquellos recursos a quien usara esa jerga.

Y la primera gran caja de financiación que tuvo y tiene el sector fue la del SIDA, así que eso marcó todo.

¿Por qué hoy siguen sosteniendo esa denominación? Porque sigue siendo su fuente de mayor de financiamiento. Acá en Argentina a AMMAR le acaban de dar 1.800.000 euros – y lo digo porque no es ningún misterio, salió en boletines, es información pública-, para el tema de la regulación del trabajo sexual. Y además les dieron 300.000 euros por un lado y 250.000 por otro por unos proyectos que tienen, por un lado Argentina con Chile y Argentina con Paraguay.

Yo fue parte de la fundación de AMMAR -de hecho le puse el nombre-, soy amiga personal de Elena (Reinaga), pero también sé que los argumentos regulacionista se caen en cuánto empezás a preguntar. Primero: no establecen cuál sería la modalidad que definiría qué es el trabajo sexual. ¿Cuál sería la normativa? ¿Quién la dictaría? ¿Ammar? ¿Elena? ¿La CTA, porque Ammar está en la CTA? ¿O la CGT, es decir, Moyano? ¿Quién va a determinar la normativa? No está claro.

Otra cuestión. ¿Las regulacionistas piden lo mismo que pedimos nosotras? No. Nosotras somos personas en situación de prostitución, ellas trabajadoras sexuales. Entonces digo: acá uno de los dos grupos está erradito. No puede ser que dos posiciones tan antagónicas propongamos lo mismo: políticas públicas, salud… Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos -desde México a Brasil-, tienen una política preferencial hacia aquellas organizaciones que sostienen el discurso de la trabajadora sexual. Una de las activistas más grandes de Brasil es Gabriela Leites, que es socióloga. Nunca le pregunté si ella era socióloga y se hizo prostituta o si era prostituta y se hizo socióloga, así que no me queda claro. Tengo esa curiosidad morbosita de saber. Ellas sí tienen escuela, y si te ponés a leer su programa, toda su política está basada en eso, el tema de la salud, y no sólo invierten en el tema de su salud, sino en el cuidado del otro. Lo cual también me parece un error terrible. Porque si yo en este momento –ojo: no es que me esté chanceando con vos- salgo y me voy a acostar con vos, vos tenés que cuidarte vos, querido. Yo no soy la mamá de nadie. No: cada uno se cuida cada uno. Porque si no esta responsabilidad tan dura de cuidar cae en una concepción higienista.

Y en muchos países las regulacionistas plantean la libreta sanitaria. Lo cual también es falaz. Acá en la dictadura te daban libreta sanitaria. Los lunes, ponele, venía la madama, le dábamos la libreta con 100 pesos adentro. 150 era. 100 para ella y 50 para el tipo del hospital. Iba la madama y el tipo nos sellaba todo. Aun si nos revisaran, suponete que yo me había infectado el domingo, hasta que me revisaran, habían pasado por mi cama dios y María santísima. La libreta sanitaria es esa cosa tan espantosa que te certifica ser carne de alto consumo. ¿Tenemos que pedir, entonces, una libreta que diga “yo soy carne sanita”?. ¿Por qué? ¿Por qué querés habilitar que los tipos lo hagan sin preservativo y así les garantizás que no se contagian?

Esto hace agua por todos lados. No han consolidado un discurso. Tampoco tienen interés en hacerlo en términos políticos. Como les va bien en el tema del financiamiento a través de VIH-SIDA, les parece menor. Las que más atacamos siempre somos nosotras. Digo nosotras, en general, cuando me refiero a toda la corriente abolicionista.

Ojo! Digo abolicionismo y me permito una crítica, y hasta planteo que habría que hablar ya de pos-abolicionismo. Porque el abolicionismo, como se lo entendió en un momento, ya queda corto. Me parece que hay que volver a hacer un gran debate, y generar un nuevo consenso alrededor del tema.

La crítica más dura que hacemos las travestis es que en el abolicionismo sólo se contempla a la sujeta mujer-víctima: se construye ahí.

Participante de la Cátedra: Te quería preguntar por el movimiento del Encuentro Nacional de Mujeres y por qué nos les permite participar.

L: No nos permitía. Hablabámos en pasado, porque ya no es así. … Imaginate que a Claudia Acuña le digan que no puede entrar una trava al Encuentro. (risas) Hemos tejido tantas buenas aliadas… En su momento, sí, pasó, nos dijeron eso, eran mayoría, nos quedamos en la plaza y te diría que así se fue armando el Encuentro tal como lo ves hoy: ese desborde es nuestra marca. Por eso seguimos insistiendo en ir. Y el año pasado, en Paraná, una compañera que era de la Comisión del Encuentro hizo unas declaraciones en un diario donde repitió eso de dejarnos afuera… pero eran sus declaraciones, no del Encuentro. Entonces nosotras cuando fuimos, cargamos munición gruesa, pero el Encuentro la desautorizó, así que. Ese ya es un debate ganado…, ya no pasa nada.

Pero también fue interesante dar ese debate. Porque, ¿quienes nos atacaban en un inicio? Todos pensarán “la iglesia católica”. No: la izquierda. ¡La izquierda nos daba duro! El trotskismo, nos daba para que tengamos y guardemos. Pero muchas compañeras empezaron a cambiar su pensamiento, a interlocutar con nosotras, y ahora es “ese tema no se discute, pasemos a otro”.

Integrante de la Cátedra: ¿Cómo nació la idea de la cooperativa?

Lohana: Nosotras primero insistíamos con el tema de la identidad, que una cuestión medular, de decir: a ver, qué pasa si damos públicamente este debate. Sabíamos que muchas compañeras asumen que el travestismo es una identidad propia, que no pasa por lo que diga el Estado, pero también que pensaban así porque si no daban un salto, ¿a qué? Muchas decían: “Yo soy mujer”. Y la verdad que si acá hubiera una mujer de mi misma edad, de mi misma nacionalidad, que come igual que yo empanada con papa, ¿ qué? Eso no nos hace iguales. Hay formas de construcción, de percepción, de subjetividad, de los cuerpos, que son distintas. Entonces nosotras decíamos: primero, que las compañeras asuman que el travestismo es una identidad, que no vivan en ese constante bamboleo. Y que la sociedad también lo entienda. Y el Estado también, obviamente. Que yo no tenga que pagar ningún precio para ser aceptada o tener un derecho. Esa es nuestra lucha.

Entonces, estábamos por ahí. Pero después, cuando empezamos a complejizar el tema de la identidad, una de las cosas que nos pusimos a debatir fue cuando dije: “Chicas, acá hay otro problema también”. A mí, que soy la más “conocida”, que soy invitada a todos lados, no me llueven ofertas laborales. Y a ustedes, menos. Estábamos ese día en esa mesa 12, 15 compañeras travas, y la única que tenía empleo era yo. Acá hay otro problema. Entonces esa identidad, esa complejidad, tenemos que ponerla en otro espacio. Que nos empiecen a ver como fuerza productora de trabajo y no meramente como cuerpos, mercancías compradas para el placer. Para el placer el otro, porque el nuestro no estaba.

Entonces, nos pusimos a pensar: acá hay otra cosa. Teníamos que volver a disputar en el espacio laboral cómo se había construido el sujeto. Primero, un sujeto varón. Si vos vas a la izquierda, el típico señor con mameluco, el martillo y la hoz levantando la manito. En otras concepciones, la señorita, o un señor de traje. Pero nunca había otro sujeto. Entonces, acá también, como en el feminismo, hay otros cuerpos que encarnamos la cuestión de disputar este espacio.

Empezamos a generar una dialéctica. Dijimos: ¿Qué hacemos? Se nos ocurrió el autoempleo. Porque salir, 15, 20 travestis a golpear oficinas, más que un escándalo no iba a pasar. Entonces pensamos: el autoempleo. Y así fue como surgió. Mucho surgió de amigos y amigas que conocía esa experiencia, y nos fueron diciendo. Fue: “Ay, mirá, vamos a hacer esto”. “Ah, ¡qué bueno! Por ahí te conviene hacerlo así…” Con Claudia (Acuña) estuvimos conspirando todo. Una cosa que sale, ya sale de esa conspiración. Esa complicidad: de alguien que te cuenta: “nosotras lo hacemos así”. Y nosotras que respondemos: “entonces nosotras lo hacemos así también, pero le vamos a poner además plumas y lentejuelas”. Redoblamos la apuesta.

Y así fue como el tema del trabajo nos empezó a parecer fundamental.

Digo: entendido el trabajo como una cuestión organizadora de la vida de las personas. Nos dijimos: vamos por esto. Entonces ahí fue la cooperativa, textil, que se llama Nadia Echazú, que era una travesti salteña que murió a los 33 años en las peores condiciones de vida, sin que se le reconociera ningún derecho. Entonces empezamos a pensar así.

Y otra cuestión era empezar a construir un relato colectivo de nuestra comunidad. Porque si acá venía otra travesti, capaz que cuenta totalmente lo contrario a lo que puedo contar yo. Que está bien, porque somos diversas, pero también hay que entroncar esa realidad, debido a hechos y sucesos que ha ido formando nuestra comunidad. Porque Flor de la V no es que apareció y llenó un teatro. Murieron un montón, muchas dimos la cara, nos comimos palizones, palos, cárcel, nos comimos de todo. Y después de Florencia vendrán otras. Bueno: yo aspiro a ser presidenta de la Nación. Así de humilde soy. Y capaz no yo, pero capaz que otra travesti lo haga. Tiene que ver con una cuestión de muchas. De Historia.

Por eso cuando pensamos lo del trabajo, dijimos: también construyamos un relato colectivo de nuestra comunidad. Y ahí surgió la cooperativa. Con todo, con todos los acuerdos y desacuerdos que produce cualquier grupo.

Pero con datos concretos, la cooperativa nació así: un día nos ofrecen hacer guardapolvos. Había dos opciones: armar todo el guardapolvo o pegar botones. ¿Qué creen que eligieron ellas? ¡Pegar botones! Yo: qué vagas. Pero dije: bueno, igual voy a firmar el convenio. Cuando vuelvo, le aviso: “Chicas, una mala noticia. No nos van a dar los guardapolvos”. Pensamiento mágico. “Es porque somos travestis…” Les respondo: “No, es porque pegar botones ya lo eligió todo el mundo. Si queremos el trabajo, tenemos que armarlos”. Respuesta: “Pero no sabemos…” Bueno: vino una profesora a enseñarnos. Y no sólo los armamos mejor, sino que les dimos más volteretas que las que le daba todo el mundo. Vino la profesora y me dijo: “Hay un problema acá. No es que no sepan armar los guardapolvos, sino que son vagas y para eso no hay cursos, no hay nada”. Imagínense: yo pensaba lo mismo. ¿Entonces?, Armé una estrategia “Chicas, saben, ahora nos dijeron que si queremos el trabajo, a los guardapolvos además de cocerlos, tenemos que cortarlos”. Respuesta. “Pero no sabemos….”. Y bueno: tuvimos que aprender a hacerlo solas. Y ahora los cortamos.

Son cosas concretas sobre las que tenemos que trabajar juntas para avanzar. O empezar a sentir que el cuerpo lo vamos poniendo en otro lugar. Por ejemplo, con las telas. Tuvimos, por ejemplo, una discusión entre unos judíos ortodoxos de Once, que venden telas, y nuestras compañeras travas. … Por una milésima de centavos se querían sacar chispas. “Vos serás judío, pero yo soy puta”, le gritó una. Fue todo un aprendizaje maravilloso para todas las parte, te lo aseguro. Primero a todas partes iba yo. Vieron que una se cree… Yo tengo una autoestima muy alta, muy alta, de esas que te dicen que si no estoy yo las cosas no salen… Hasta que empecé a entender que… No. Mis compañeras van y negocian mejor que yo. Y después, miren lo que me mandaron el otro día…, ¡quieren armar un sindicato! Les digo: “¿Perdón? ¿Me perdí algo? Chicas: esto es una cooperativa. Acá todas somos todas iguales… ¡Y ustedes son la comisión directiva! Bueno: hicimos un curso de capacitación. En realidad, varios. Hicimos otro de nivelación escolar, porque yo me daba cuenta… esta no sabe escribir, ésta no sabe ni leer. Para no ofender a nadie, ¿qué se me ocurrió? Empezamos a armar un curso de nivelación, que nos enseñaran a todas juntas, pero diferentes cosas a cada una, bueno, … yo tengo errores tremendos de ortografía, así que empezamos todas en el mismo nivel: la que sabía lo refrescaba y la que no lo aprendía. Entonces ya nació así el nido de la idea de un bachi popular para travas. Vamos armando así, desde la creatividad”.

Integrante de la Cátedra: ¿Cuánto tardaron en conseguir la personería jurídica? ¿Por qué se las negaban?

L: Eso fue brutal. Brutal. Porque nosotras, primero armamos un escándalo, fuimos a la AFIP. Y hay una anécdota muy graciosa: vamos a hacer los trámites a la AFIP, 8 de la mañana. Yo no había tomado el café con leche, cosa que para mí es grave, con esas medialunas bien sopaditas como a mi me gusta… En fin… Una señora nos atiende, le damos los papeles, y empezó: “Acá tiene que venir el presidente”. Le digo: “¿Viste que aquí dice cooperativa de travestis? Bueno, soy yo, la presidenta soy yo. Ahí figura Carlucho pero en realidad soy Pepucha. Te expliqué”. Además yo siempre hago todos los trámites en el Estado con el rótulo, bien grande: travestis. En todos lados decía “travestis”.. La señora responde: “Esto está todo mal …”. Le digo: “pero escuchame, no quiero ser grosera, pero nos lo dio el contador, y un abogado, ¿tanto se puede equivocar?, ¿no sabe nada? Hagamos una cosa: marcame todos los errores, una sola vez, porque dos no voy ”. Cuando finalmente nos íbamos con todo anotadito en una libreta, la señora decide someterme a la peor de las violencias. Le dice a otro empleado, en un tono como para que yo la escuche: “¿Vieron esa que vino ahí, con semejantes tetas, que parece una mina? No: es un tipo. ¡Qué vergüenza!”. Me empezó a subir de los pies un fuego. Yo siempre tengo una reacción primera, que no la niego nunca, que es agarrar una silla para desmayarla de un sillazo. Siempre me agarra eso. Durísimo. Así que siempre tengo que decirme: “Calmante Lohana, tranquilizate”. Cuando logré calmarme fui directo a la señora y le empecé a decir. “Sos una maleducada, no tenés ningún derecho a hacerme esta burla. Sí: somos mariconas, ¿ y qué? Etamos orgullosas…”. Justo la oficina de la Afip donde nos tocó hacer el trámite está en Constitución, así que le dije: “Vos estás acostumbrada a vernos paradas en la calle, con frío, prostituyéndonos, y cuando intentamos hacer otra cosa, ¿qué hacés? Lo mismo: siempre expulsándonos. Pero esto no va a quedar así: yo te voy a poner una denuncia, voy a mover cielo y tierra y no voy a cesar hasta que a vos te disculpes… Y te aclaro: no estoy humillada, porque vos ya no podés humillarme. Y tampoco estoy espantada: ahora voy a buscar los papeles y voy a volver, hasta que me hagas el trámite”. Imaginate lo que fue para el pobre contador. El tipo tuvo que completar los papeles con toda esa presión. Cuando volvimos a la AFIP estaba lleno: cuando fuimos la primera vez no había tanta gente. Estábamos sentadas ahí, y de pronto la vemos. Nos hace con la manito así (mueve la mano) Y le digo “¿Yooo?”. Pensé para mi: ésta la quiere seguir, esta quiere que la tire por la ventana, esta me quiere cagar la cooperativa. … Entonces dice: “Por favor… los papeles”…, Era otra actitud.… Yo calladita, entrego documento, papeles, todo. Y en un momento ella saca de la cartera dos Felfort. Yo digo: que no me vaya a dar el Felfort para que no la denuncie… Y ella me miraba y yo pensaba: está diciendo ´a ver si por un Felfort se vende´. Todo así hasta que me dice “Tomá”. Y me da el Felfort. La miro fresca y le respondo: “¿Qué? ¿Me estás pidiendo así disculpas? ¿Es tu manera de pedirme disculpas? No. Pedime disculpas, y listo: reconocé que estuviste mal”. Entonces digo: “Bueno, está bien, es tu manera de pedirme disculpas, aceptadas. Pero no lo vuelvas a hacer”. Después vamos al bar a clavarme el café con leche. Y me pongo a pensar una cosa interesante. Primero, había dos policías ahí adentro que nunca intervinieron. En otro momento, esos policías si nos veían ahí nos cazaban de los pelos y nos llevaban presas solo por el hecho de haber entrado. Segundo, cuando empezamos a reconstruir toda la escena, nos dimos cuenta ningún otro empleado se había mostrado cómplice de su barbarie. Nadie se prendió en la historieta: quedó ella sola. Sola. Lo cual fue más duro para ella, porque fue desaprobada en su travestofobia…, entonces estuve bien en recibir el Felfort… Eso fue hace cuatro años. Ahora vamos, venimos, salimos, pedimos todo, nos saluda, nos da besos. Logramos una acción positiva, propositiva. A costa de dolor… mucho dolor.

Decí Mu con Lohana Berkins: qué es ser travesti

Portada

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.

- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.

- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

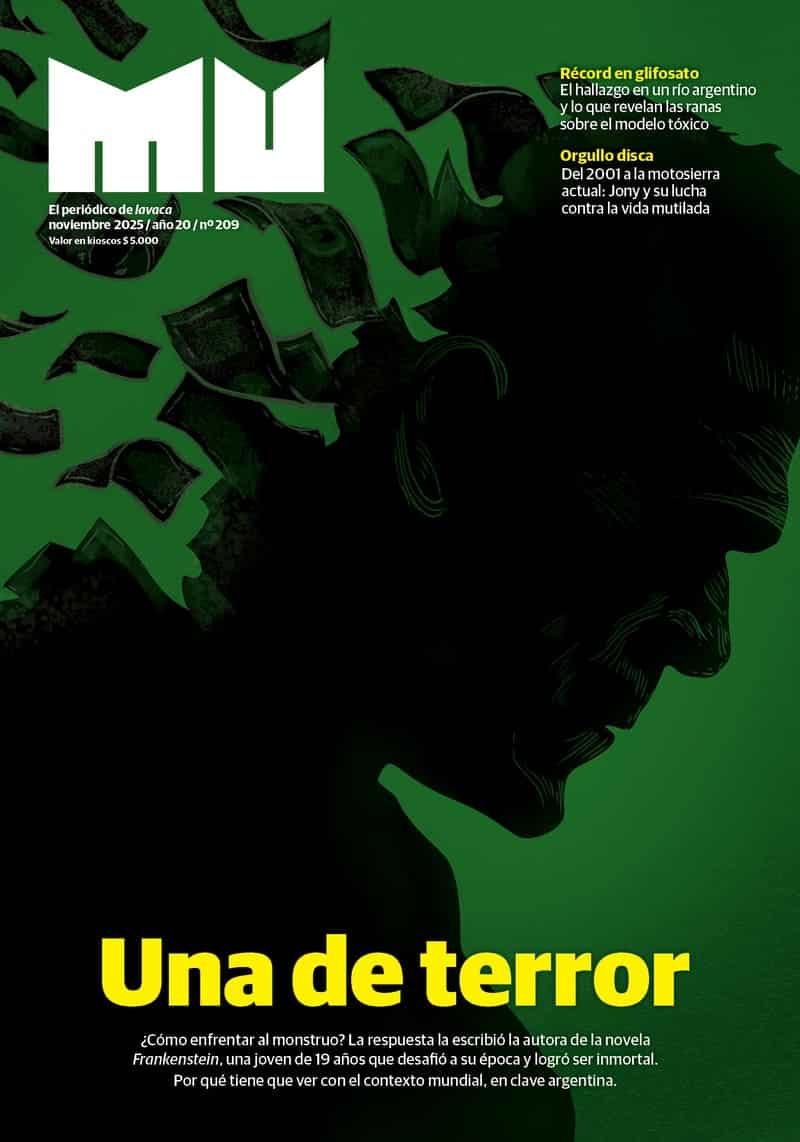

Revista MuHace 1 semana

Revista MuHace 1 semanaMu 209: Una de terror

ActualidadHace 1 semana

ActualidadHace 1 semanaExtractivismo en Mendoza: movilización y rechazo ante la legislatura por el intento de votación del proyecto San Jorge

NotaHace 1 día

NotaHace 1 díaEncuentro a la hora del té: Hebe de Bonafini, Chicha Mariani y una reunión para hacer historia

#NiUnaMásHace 3 días

#NiUnaMásHace 3 díasAdiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Mu207Hace 3 semanas

Mu207Hace 3 semanasRedes, IA, violencia, imaginación: Cora Gamarnik, las imágenes y los modos de ver